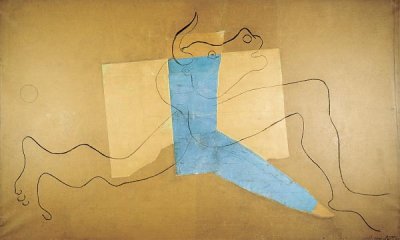

Le Minotaure, 1928 Craie noire et papiers collés marouflés sur toile. 142 x 232 cm Donation Marie Cuttoli, 1963 - AM 2913 D © Picasso Administration

[bleu marine]1. La philosophie à l’heure d’éduthèque : transformer les savoirs informatifs en connaissances[/bleu marine]

Comment utiliser les ressources d’Eduthèque dans un cours de philosophie ? Rien ne peut remplacer évidemment la problématique initiale élaborée par le professeur et ses élèves à partir d’une question posée. C’est d’ailleurs suite à ce questionnement sur un sujet donné , que prend sens Eduthèque, en tant que bibliothèque pouvant fournir des exemples, afin d’aider l’élève à construire et complexifier une première approche philosophique d’une notion. C’est là tout le sens de ce mot « pédagogie » qui consiste à marcher aux côtés de l’élève, à « l’ élever » pour qu’il acquiert une réelle autonomie et soit réellement majeur.

La difficulté quand on prépare un cours, est de trouver des exemples qui permettent d’aiguiser le jugement des élèves, les amener à comprendre ce qui ne se donne pas dans l’immédiateté. Une seconde difficulté se greffe à celle-ci : entretenir l’intérêt de l’élève, ce qui n’est jamais gagné définitivement. Il ne s’agit pas bien sûr de céder à des effets de mode mais plutôt de le sensibiliser à une réflexion qu’il considère souvent comme désincarnée. Dans une référence lointaine à Merleau-Ponty, on pourrait dire d’Eduthèque, qu’elle apporte cette chair indispensable à la réflexion. L’élève est face à des obstacles de nature similaire. Il lui faut pour enrichir son argumentation, des exemples qui ne soient pas des anecdotes ou des expériences particulières. A l’exemple, ô combien classique du permis de conduire, il vaut mieux – à moins d’être un génie dans l’art de manier l’histoire du permis raté – prendre appui sur l’exemplarité réconciliant le singulier à l’universel dans la construction du concept.

Il faut éviter ainsi les écueils qui consistent à dresser un catalogue ou encore à transformer sa copie en une tapisserie, où les fils certes se croisent, mais privés de noeuds, ne se rattachent à rien. Il convient donc d’amener les élèves à se servir d’exemples. Si Eduthèque a déjà procédé à un premier tri afin de simplifier le travail de recherche, il convient toutefois pour le professeur de faire à son tour un autre tri pour éviter que l’élève ne soit noyé dans une mare de savoirs. Les savoirs en effet ne sont pas la connaissance, cette dernière en étant la construction réfléchie.

[bleu marine]1.1. Ressources en ligne : comment les utiliser ?[/bleu marine]

➔ Rassembler des ressources pour construire une question.

Ce travail permet aussi d’exercer l’élève au traitement d’une source, à la transformer en objet de savoir, puis en outil de connaissance permettant de progresser dans la construction des devoirs de dissertation.

[bleu marine]Partons du sujet suivant : Une société sans mythe peut-elle se concevoir ?[/bleu marine]

[fond jaune paille]Définir[/fond jaune paille] le mythe semble s’imposer. Chercher tout simplement sur le moteur de recherche ne permettra pas à l’élève de s’orienter dans la masse des documents disponibles. Il faut donc pour cela construire un outil de recherche propre à l’élève. Pour ce faire, le professeur de philosophie peut rassembler diverses sources, que l’on peut faire varier s’il y a plusieurs groupes. Cela permettra de faire surgir des éléments de définition, à partir de distinctions et de questionnements.

Exemples :

[orange fonce]A. construire le sens du "mythe"[/orange fonce]

[fond jaune paille]GROUPE A Délimiter le sens du mot[/fond jaune paille] « mythe »

• Sur le site TV une série d’émissions présentant des analyses de Jean Pierre Vernant : http://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-technologique/antiquite/video/jean-pierre-vernant-les-mythes-grecs-ulysse

[fond jaune paille]GROUPE B Délimiter le sens du mot[/fond jaune paille] « mythe »

à partir d’une autre émission de Jean-Pierre Vernant : Qu’est-ce qu’un mythe ? : https://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-technologique/antiquite/video/jean-pierre-vernant-qu-est-ce-qu-un-mythe

[fond jaune paille]GROUPE C Délimiter le sens du mot[/fond jaune paille] « mythe »

à partir de Jean-Pierre Vernant : Les mythes grecs, L’origine du monde https://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-technologique/antiquite/video/jean-pierre-vernant-les-mythes-grecs-l-origine-du-monde

[fond jaune paille]GROUPE D Délimiter le sens du mot[/fond jaune paille] « mythe » : Jean-Pierre Vernant : Les mythes grecs, La création de la femme https://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-technologique/antiquite/video/jean-pierre-vernant-les-mythes-grecs-la-creation-de-la-femme?portail=edutheque

[fond jaune paille]GROUPE E Délimiter le sens du mot[/fond jaune paille] « mythe : La BNF propose un riche dossier sur le mythe qui permet de le distinguer de ce qu’il n’est pas :

– [orange fonce]B. Mythes et récits : quelle est la spécificité du discours mythique ?[/orange fonce]

CLASSE : Ressource du site Ciel et Terre : Qu’est-ce qu’un mythe ? Le mot mythe vient de grec muthos qui signifie récit ; mais il ne s’agit pas de n’importe quel récit. Le mythe est une histoire ayant pour but d’expliquer les mystères de monde, ses origines, ses valeurs, son sens, de situer les relations entre les hommes et les Dieux .. http://expositions.bnf.fr/ciel/mythes/index.htm

http://expositions.bnf.fr/ciel/pistes/index.htm : pistes de réflexion et exercices en ligne.

[orange fonce]C. Faire des distinctions : mythes et sciences, mythes et idéologie[/orange fonce]

[fond or]Mythes et sciences[/fond or](source : BNF)

Science et mythe : http://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-technologique/physique-chimie/video/l-univers-sort-il-d-un-oeuf

[fond or]Mythe et histoire.[/fond or] Le mythe fonde le groupe social et/ou le corps politique.

• On peut inventer des mythes à des fins politiques. Travestissant les faits ils deviennent un instrument politique. On cherche ici, dans cet exemple, à rassembler le peuple autour de l’idée de patrie. Avant « Nos ancêtres les Gaulois » le mythe des Exilés troyens conduits par Brutus, Compilation des Chroniques et histoires des Bretons Pierre le Baud, auteur, XVe siècle. BnF, Manuscrits, français 8266 fol. 21 © Bibliothèque nationale de France http://expositions.bnf.fr/homere/grand/fr_8266_021.htm

Le mythe des origines troyennes est très largement accepté au Moyen Âge qui ignore "nos ancêtres les Gaulois". C’est au début du XVIe siècle que Jean Lemaire de Belges, dans ses Illustrations de Gaule et Singularités de Troie, intègre l’histoire gauloise dans l’histoire de France sans renoncer aux origines troyennes : selon lui, à l’origine des temps, les Gaulois issus du royaume de France, partis vers l’Orient sous la conduite de Brennus, auraient fondé Troie d’où leurs descendants seraient revenus, conduits par Francion ! En haut, la Gaule où les deux Troyens vont s’imposer en Guyenne et à Tours (la petite ville fortifiée) après un incident de chasse (figuré par le petit tireur à l’arc troyen) qui déclenche une guerre avec les Gaulois. La rivière en ligne brisée qui traverse l’image figure la Manche que les Troyens franchissent sous la conduite de Brutus pour affronter les géants de Cornouaille.

– Analyse de l’exposition consacrée à Roland Barthes présentée sur le site de Beaubourg. Cette ressource rassemble des textes et des analyses. Elle est conséquente et on ne s’appuiera que sur la première partie qui est en rapport avec le sujet : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-barthes/ENS-barthes.html#02

• Les Mythologies : extraits de textes : la nouvelle Citroën, le visage de Garbo, Saponides et détergents Prolongements : mythes modernes et mythes de la tragédie grecque

• L’Histoire par l’image (https://www.histoire-image.org/node/5198 ) propose une analyse du « mythe du soldat laboureur » à l’origine du chauvinisme (il s’appelait Chauvin).

• Le phare d’Alexandrie est à la fois un mythe et une réalité. De nombreuses sources écrites l’évoquent mais personne ne l’avait vu avant que l’équipe de Jean-Yves Empereur ne le localise précisément. Récit d’une découverte. Source : INA Jalons http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01508/l-archeologie-les-sciences-a-la-recherche-du-passe-l-exemple-du-phare-d-alexandrie.html

• Sur le site du CNRS, Verdun ou un mythe franco-allemand http://edutheque.cnrs.fr/file/preview?id=86

• L’AFP présente plusieurs dossiers sur des « figures mythiques ». On peut citer celui sur Kennedy (https://edutheque.afp.com/documentaires/john-f-kennedy-president-mythique) , ou encore sur Marilyn Monroe (https://edutheque.afp.com/documentaires/marilyn-mythe-toujours-vivant )

Si on revient au sujet posé, « une société sans mythe peut-elle se concevoir ? », le traitement de la question peut prendre plusieurs directions. L’intérêt pour les élèves est de saisir cette diversité à partir de documents identiques pour tous, mais qui une fois travaillés singulièrement, donneront lieu à de multiples approches, mettant ainsi en question un « universel » à comprendre dès lors non comme une pensée unique, mais comme la résultante plurielle de toutes ces approches.

Conclure ? Voilà une conclusion provisoire pour cet exercice. Il peut être modélisable pour d’autres ressources mais d’autres perspectives peuvent s’ouvrir en fonction des sujets traités.

À suivre.

1.4. Liens complémentaires :

– Henri IV représenté en Jupiter : le mythe au service du pouvoir politique http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/henri-iv-en-jupiter Eduthèque Louvre

– A propos des « Mythologies » de Roland Barthes sur INA Jalons

– Le structuralisme de Roland Barthes : Roland Barthes dans ses Mythologies analyse quelques signes emblématiques de la vie quotidienne des années 50, tel le catch. https://cas.edutheque.cndp.fr/login?service=http%3A%2F%2Ffresques.ina.fr%2Fjalons%2Fent-edutheque.php%3Fref%3Dhttp%3A%2F%2Ffresques.ina.fr%2Fjalons%2Ffiche-media%2FInaEdu01220%2Fle-structuralisme-de-roland-barthes.html Ressource qui permet de saisir le rapport entre mythologie et idéologie

– Un dossier BNF http://expositions.bnf.fr/lamer/bornes/borne4.htm Dieux et héros grecs sur le thème de la mer . Les Dieux comme figures de l’obstacle ou du soutien face au monde

– Un dossier de la BNF sur Daumier propose les dessins de Daumier caricaturant l’Antiquité (L’histoire ancienne) http://expositions.bnf.fr/daumier/expo/salle1/09.htm

– Les grandes découvertes http://expositions.bnf.fr/marine/arret/07-4.htm Le mythe du bon sauvage, le mythe des îles. Le mythe et l’étranger. Le Mythe comme réponse à des mystères, au risque de la mystification

– Voir aussi la représentation de l’autre à travers les carte marines http://expositions.bnf.fr/marine/albums/autre/index.htm - Les créatures fabuleuses : Ressource du site L’Âge d’or des cartes marines BNF

Les créatures fabuleuses, issues des légendes antiques, ont traversé les siècles. Présentes sur les mappemondes médiévales, elles retrouvent une nouvelle vie dans la cartographie de la Renaissance, peuplant discrètement les terres vierges aux côtés des indigènes ou surgissant des profondeurs ...

– Les animaux fabuleux : Ressource du site Bestiaire médiéval BNF http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/fiches/3.pdf (Fiche pédagogique à télécharger au format PDF). Jusqu’au XIV e siècle au moins, les hommes du Moyen Âge ne font pas la distinction entre animaux mythiques et exotiques : qui pourrait prétendre que le rhinocéros ou l’éléphant existent, et que la licorne, le griffon ou le phénix sont des animaux ...

– Mythe et étrangeté, Mythe et psychanalyse : dossier pédagogique Centre Georges Pompidou sur le surréalisme. http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme-pistes/ENS-surrealisme-pistes.htm#mythologie

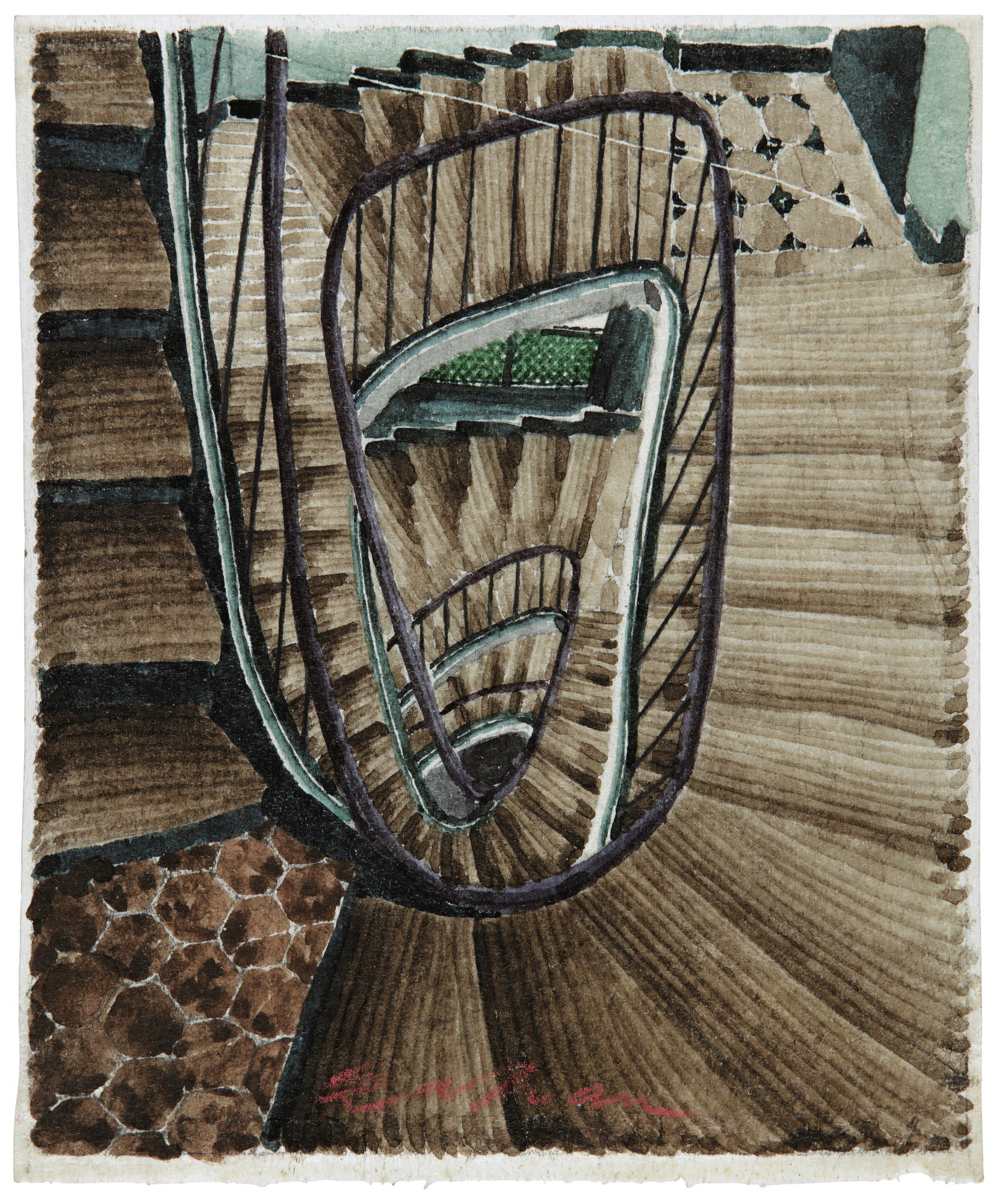

Picasso et le minotaure : https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cqppRe8/rgjqX5G Centre Georges Pompidou - Salvator Dali : https://www.centrepompidou.fr/id/cBAa99q/rr9bRG/fr

1.0.1. Un imaginaire issu de la science fiction : fascination pour les machines

– Les auteurs de science-fiction américains et la contre-culture en France Gérard Klein et Stanislas Barets, animé par Roger Musnik http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2011/a.c_110514_klein_barets.html Cycle Les samedis des savoirs – Amérique : une contre-culture ? Conférence du 14 mai 2011 - Matrix

1.0.2. Robot, prothèse, cyborg : un discours fasciné par les machines

Le développement de la cybernétique a contribué à alimenter l’imaginaire autour des robots - Robot : etym, travailleur esclave (mot tchèque) http://expositions.bnf.fr/utopie/grand/4_22.htm Le robot est doté d’une Intelligence artificielle https://edutheque.afp.com/en/videographies/artificial-intelligence C’est une vieille histoire . L’expression « deus ex machina » au théâtre évoque la force d’illusion produite par la machine. Les automates de Vaucanson développés au XVIIe s, les fontaines de Versailles montrent l’attrait des hommes pour les inventions de machines. http://classes.bnf.fr/essentiels/grand/ess_040.htm - Les prothèses : le robot couplé à nous-mêmes. Dans le prolongement du développement de la robotique, il y a les prothèses qui renvoient au fantasme du cyborg (transhumain) :

1.0.3. La réalité augmentée et l’augmentation de la vie

- Qu’est-ce qui explique la fixation sur le désir d’immortalité ?

– la crainte de la mort

- Le sens de la vie : Comment (et pourquoi) vivre en sachant qu’on va mourir ? Nicolas Grimaldi avec Raphaël Enthoven

Cycle Leçons de philosophie, le sens de la vie - L’amour et la joie Conférence du 13 février 2007 http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2007/a.c_070213_grimaldi.html Cette conférence de Nicolas Grimaldi est riche en références qui peuvent être approfondies

- Conclusion : ces ressources permettent d’établir la dimension idéologique de cette thématique qui voue un culte à la technique et non à la science