Ce dossier propose d’aborder la question de la laïcité avec les élèves par des exercices et des lectures.

Sur M@gistere : La laïcité

Liberté d’expression et laïcité : textes

Discours D’OLYMPE DE GOUGES devant le tribunal révolutionnaire :

Discours devant le Tribunal révolutionnaire, 1793

Cours de politique constitutionnelle, 1818-1820, chapitre VIII, "Des droits individuels" (1837)

SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE :

Mémoires d’outre-tombe, 1848-1850, XXXII, 8

intervention à l’Assemblée nationale, séance du lundi 11 septembre 1848

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

SUR LA LIBERTE D’ASSOCIATION

Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées

Assemblée générale des Nations Unies, 58 pays signataires

Conseil de l’Europe, 4 novembre 1950

Version consolidée au 20 octobre 2015

LA DIVERSITE CULTURELLE

2 novembre 2001

Paris, 20 Octobre 2005

Version consolidée au 19 octobre 2015

LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014

"Éditorial", La Presse, n°1, 1er juillet 1836

"Laïcité", La Dépêche, 16 juin 1889

"Critique de la nouvelle presse", Combat, 31 août 1944

"La République du silence", Les Lettres françaises, 9 septembre 1944, n°20, in Situations III, Gallimard

Intervention à l’Assemblée nationale, 27 octobre 1966

Le pluralisme exige la laïcitéCinq Mémoires sur l’instruction publique, 1791.Condorcet

Premier Mémoire : Nature et objet de l’instruction publique

Table des matières :

I. La société doit au peuple une instruction publique

II. La société doit également une instruction publique relative aux di-verses professions.

III. La société doit encore l’instruction publique comme moyen de per-fectionner l’espèce humaine

IV. Motifs d’établir plus de degrés dans l’instruction commune.

V. L’éducation publique doit se borner à l’instruction

VI. Il est nécessaire que les femmes partagent l’instruction donnée aux hommes.p>

COMPLETER : avec l’exposition virtuelle de la BNF et son dossier :

http://classes.bnf.fr/laicite/expo/index.htm[vert olive]

Cette exposition présente des affiches qui mènent à des questionnements sur les diverses approches de la laïcité..[/vert olive]

QUESTIONNEMENTS

Vous trouverez sur le site académique et sur M@gistere des ressources complémentaires.

- LA LAÏCITÉ EST-ELLE L’ENNEMIE DES RELIGIONS ?

- QUELLES LIMITES À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ?

- PEUT-ON RIRE DE TOUT ?

- POURQUOI INTERDIRE LES SIGNES D’APPARTENANCE ?

- JUSQU’OÙ RESPECTER LES DIFFÉRENCES ?

- PEUT-ON TOUT TOLÉRER ?

- COMMENT DISCERNER CONNAISSANCES ET CROYANCES ?

- COMMENT PARTAGER UNE CULTURE COMMUNE ?

- TUER AU NOM DE DIEU ?

- UN PRINCIPE UNIVERSEL ?

EN OUVERTURE :

Ce dossier est composé de documents (extraits d’articles, textes littéraires et historiques, et images dont les références se trouvent en fin de dossier) qui ont été choisis pour accompagner et approfondir l’analyse du film Agora d’Alejandro d’Amenabar.

Il sert de support aux activités de la fiche-élève. Les documents audiovisuels (extraits du film et documentaire) sont également indiqués sous le sommaire.

Agora est une oeuvre dense et complexe, qui, dans la droite ligne des philosophes des Lumières, transfigure un personnage historique sur lequel nous possédons peu d’informations en une figure de la résistance à l’obscurantisme.

– TEXTE 1 : Un peu d’étymologie ; Ferdinand Buisson

Quelle est l’origine et la signification exacte de ce mot laïque, d’où la génération contemporaine a tiré le néologisme laïcité ? C’est ce que nous allons essayer d’expliquer en quelques lignes.

Au moyen âge, on disait lai. Il y avait dans les couvents des frères lais, des sœurs laies : c’étaient des personnes qui, vivant dans l’enceinte d’une communauté monastique sans avoir prononcé de vœux, y remplissaient des offices de domesticité. La forme laïque est moderne. Les deux vocables, lai et laïque, sont ce qu’en grammaire historique on appelle des doublets : ce sont deux formes du même mot, l’une populaire et l’autre savante (comme le sont, par exemple, les formes frêle et fragile, raide et rigide, pâtre et pasteur, porche et portique, etc.). L’une et l’autre forme représente le latin laïcus : lai est la forme populaire qui date des premiers temps de notre langue ; laïque est la forme savante, qui n’a été employée qu’à partir du seizième siècle. Et le mot populaire reproduit plus exactement l’original latin que ne le fait le mot savant, quoi qu’il en puisse paraître à première vue. (…) Que voulait dire ce mot latin, et d’où venait-il ? On en chercherait vainement l’étymologie dans les racines propres à la langue de Rome ; c’est un mot étranger, c’est la transcription de l’adjectif grec laïkos, et celui-ci est dérivé du substantif grec laos, qui signifie « peuple », « nation ». Le véritable sens, le sens primitif et étymologique du mot lai ou laïque est donc celui de « populaire » ou « national » : ce mot fut employé dans les premières communautés chrétiennes, où l’on parlait grec (on sait que le grec est la langue des Évangiles) ; il servit à désigner — au moment où dans ces communautés se constitua un clergé distinct du peuple et élevé au-dessus des simples fidèles — ceux qui n’étaient pas du clergé, ceux qui formaient la masse populaire.

Une façon de mieux déterminer la valeur exacte du mot laïque, c’est de rechercher quel est son contraire, quel est le mot qui s’oppose à lui, comme par exemple civil s’oppose à militaire, ou public à privé, etc.

Le mot qui s’oppose, étymologiquement et historiquement, à laïque, de la façon la plus directe, ce n’est pas ecclésiastique, ni religieux, ni moine, ni prêtre : c’est le mot clerc.

Le mot clerc, qui aujourd’hui a reçu plusieurs acceptions assez éloignées l’une de l’autre, n’a eu à l’origine qu’une signification unique : celle de « membre du clergé ». (…) Clericus a, comme laïcus, donné des doublets : à côté du mot clerc, substantif, de formation ancienne, le français moderne a créé un adjectif, clérical, qui est une forme savante, calquée sur le patron latin ; clérical est à laïque ce que clerc est à lai.

Comme pour le mot laïque, ce n’est pas le latin qui nous fournira la racine de clerc et de clericus : il faut remonter jusqu’au grec. Le latin clericus est la transcription de l’adjectif grec klêrikos, dérivé du substantif klêros, qui a pris, dans le langage des auteurs ecclésiastiques, le sens de « clergé », mais qui signifie originairement « lot ». Ceux qui font partie du klêros, ce sont ceux qui forment le « bon lot », ceux qui ont été « mis à part », les « élus », c’est-à-dire, au début, les chrétiens par opposition aux gentils, et, plus tard, dans la société chrétienne, les prêtres par opposition à ceux qui ne l’étaient pas. La transcription latine du grec klêros est clerus, qui a passé dans l’allemand sans changer de forme et dans l’italien et l’espagnol sous la forme clero. Notre mot français clergé, dont la forme ancienne est clergie (état de celui qui est clerc), n’a pas été tiré directement du latin clerus, mais a été dérivé du français clerc.

Ces recherches étymologiques conduisent à autre chose qu’à la satisfaction d’une vaine curiosité. Les constatations que nous venons de faire portent avec elles leur enseignement. Le clergé, les clercs, c’est une fraction de la société qui se tient pour spécialement élue et mise à part, et qui pense avoir reçu la mission divine de gouverner le reste des humains ; l’esprit clérical, c’est la prétention de cette minorité à dominer la majorité au nom d’une religion. Les laïques, c’est le peuple, c’est la masse non mise à part, c’est tout le monde, les clercs exceptés, et l’esprit laïque, c’est l’ensemble des aspirations du peuple, du laos, c’est l’esprit démocratique et populaire.

Ferdinand BUISSON, « Laïque », Nouveau Dictionnaire (1911).

++++

Laïcité et liberté de la presse :

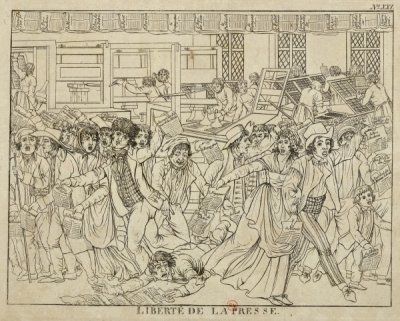

Anonyme, 1792-1794, impression d’après gravure à l’eau-forte, 19,5 × 25,5 cm, BnF, Estampes et Photographie, MD MAT-3A BOÎTE PET FOL© Bibliothèque nationale de France"

De 1789 à 1792, la censure exercée par l’Ancien Régime disparaît. C’est le règne des opinions divergentes qui prend le relai. Tandis que les journaux se multiplient, toute une imagerie célèbre la liberté de la presse. Ainsi cette scène qui se déroule dans une imprimerie.

[rouge] En quoi cette image contribue à montrer que la diversité des opinions ne se réduit pas à la collection de croyances religieuses ? [/rouge]

Fait inhabituel : une foule désordonnée s’y presse, impatiente de lire les nouvelles du jour. La bousculade témoigne de l’enthousiasme et de la soif d’information engendrés par les journaux révolutionnaires.

[rouge]Ce désordre peut cependant devenir incontrôlable. En quoi la liberté peut devenir dangereuse ?[/rouge]

La Liberté guidant le peuple Tableau d’Eugène Delacroix, juillet 1830.

Huile sur toile , Hauteur 260 cm - Largeur 325 cm

Paris. Musée du Louvre

©Agence photographique de la Réunion des musées nationaux

En 1830, Charles X publie quatre ordonnances tendant à supprimer la liberté de la presse et à modifier la loi électorale. Ces ordonnances déclenchent la révolution des trois glorieuses.

C’est dans ce contexte que le tableau de Delacroix propose une vision nouvelle de l’allégorie de la Liberté en fille du peuple, incarnant la révolte et la victoire. Coiffée du bonnet phrygien, elle évoque la Révolution de 1789.

La scène se passe à Paris, comme l’indiquent les tours de la cathédrale Notre-Dame en arrière plan. Une foule d’émeutiers franchit une barricade. Au premier plan, mêlés aux pavés de la barricade, apparaissent des soldats morts.

[rouge]Expliquer dans les deux images le lien entre le formalisme du mouvement et l’expression de la liberté. Qu’est-ce qui guide en fait le peuple ? [/rouge]

++++

La difficile conciliation de l’homme et du citoyen

Texte 2 : Rousseau dans l’Emile Livre I pose la difficulté de concilier l’homme et le citoyen et de dépasser l’intérêt particulier :

« L’homme civil n’est qu’une unité fractionnaire qui tient au dénominateur, et dont la valeur est dans son rapport avec l’entier, qui est le corps social. Les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l’homme, lui ôter son existence absolue pour lui en donner une relative, et transporter le moi dans l’unité commune ; en sorte que chaque particulier ne se croit plus un, mais partie de l’unité, et ne soit plus sensible que dans le tout. »

– > La laïcité est la condition de la possibilité d’existence d’un intérêt commun. Expliquer.

++++

Les confusions à propos de la laïcité.

– La laïcité et la tolérance. Expliquer en quoi la culture des différences culturelles peut conduire à une forme de séparatisme culturel.

- Faire cet exercice d’interprétation : Malika DORBANI-BOUABDELLAH, « L’avènement de la souveraineté nationale », Histoire par l’image [en ligne], consulté le 07 novembre 2020. URL : http://histoire-image.org/fr/etudes/avenement-souverainete-nationale. Montrer le lien entre la laïcité et l’apparition de la nation et de la Souveraineté populaire.

- Texte 2 Expliquer ce texte de Locke extrait de La Lettre sur la tolérance, 1690.

L’Etat doit assurer un exercice libre et égal de tous les cultes. Tout comportement admis dans la sphère publique doit aussi l’être le cadre de la pratique d’un culte. Les projets ou les actions hostiles à la loi ou à l’intérêt général qui pourraient être fomentés ou commis dans un cadre religieux n’ont pas à être traités différemment que lorsqu’ils le sont dans un cadre civil.

Il n’y a pas lieu de tenir rigueur à toute une communauté des exactions de quelques-uns de ses membres.

« Ajoutons, pour conclure, que tout consiste à accorder les mêmes droits à tous les citoyens d’un État. Est-il permis aux uns de servir Dieu selon les rites de l’Église romaine, qu’il soit permis aux autres de l’adorer à la manière de celle de Genève. L’usage de la langue latine est-il reçu en public, qu’on le permette aussi dans les temples. Peut-on se mettre à genoux chez soi, se tenir debout, demeurer assis ou tenir quelque autre posture, faire tels ou tels gestes, porter un habit blanc ou noir, une robe longue ou une courte : qu’on souffre tout cela dans les Églises, pourvu qu’on ne choque point les règles de la bienséance. Qu’il soit permis d’y manger du pain, d’y boire du vin, d’y faire des ablutions, si quelqu’une de leurs cérémonies le demande ; en un mot, que l’on puisse faire, dans l’exercice de sa religion, tout ce qui est légitime dans l’usage ordinaire de la vie ; que, pour toutes ces choses, ou d’autres semblables, on ne fasse souffrir à personne aucun tort, ni dans sa liberté, ni dans ses biens.

Vous est-il permis de suivre la discipline presbytérienne dans votre Église, pourquoi ne voudriez vous pas que les autres eussent la liberté de recevoir l’épiscopale ; Le gouvernement ecclésiastique, qu’il soit administré par un seul ou par plusieurs, est partout le même ; il n’a nul droit sur les affaires civiles, ni le pouvoir de contraindre ; et il n’a pas besoin, pour se soutenir, de gros revenus annuels. La coutume autorise les assemblées religieuses ; et si vous les accordez à une Église ou à une secte, pourquoi les défendriez-vous aux autres ? Si l’on conspire dans quelqu’une de ces assemblées contre le bien de l’État, ou que l’on y tienne des discours séditieux, il faut punir cette action de la même manière, et non autrement, que si elle s’était passée dans un lieu public. Les églises ne doivent pas servir d’asile aux rebelles et aux criminels ; mais le concours des hommes doit y être aussi libre que dans une foire ou dans un marché, et je ne vois pas pour quelle raison l’un serait plus blâmable que l’autre. Chacun doit être responsable de ses propres actions, et l’on ne doit pas rendre un homme odieux ni suspect pour la faute qu’un autre a commise. Qu’on châtie rigoureusement les séditieux, les meurtriers, les brigands, les voleurs, les adultères, les injustes, les calomniateurs, en un mot, toute sorte de criminels, de quelque religion qu’ils soient ; mais qu’on épargne, et qu’on traite avec la même douceur que les autres citoyens, ceux dont la doctrine est pacifique, et dont les mœurs sont pures et innocentes. Si l’on permet aux uns de célébrer des assemblées solennelles et certains jours de fête, de prêcher en public et d’observer d’autres cérémonies religieuses, on ne peut refuser la même liberté aux presbytériens, aux indépendants aux arminiens, aux quakers, aux anabaptistes et autres ; et même, pour dire franchement la vérité, comme les hommes se la doivent les uns aux autres, l’on ne doit exclure des droits de la société civile ni les païens, ni les mahométans, ni les Juifs, à cause de la religion qu’ils professent. Du moins, l’Eglise, qui ne juge point ceux qui sont dehors, comme dit l’apôtre (Cor., V, 12, 13), n’en a pas besoin ; et l’État, qui embrasse et reçoit les hommes, pourvu qu’ils soient honnêtes, paisibles et industrieux, ne l’exige pas.

Quoi ! vous permettriez à un païen de négocier chez vous, et vous l’empêcheriez de prier Dieu et de l’honorer à sa manière ! Les juifs peuvent séjourner au milieu de nous, et habiter vos maisons ; pourquoi donc leur refuserait-on des synagogues ? Leur doctrine est-elle plus fausse, leur culte est-il plus abominable et leur union est-elle plus dangereuse en publi qu’en particulier ? Mais si l’on doit accorder toutes ces choses aux infidèles, la condition de quelques chrétiens sera-t-elle pire que la leur, dans un État qui professe l’Évangile de JésusChrist ? »(P31)

– Pourquoi la tolérance est-elle source d’inégalité ?

– Autre confusion : la laïcité serait radicalement opposée à la religion

Texte 3 : Décret du 2 avril 1871

La laïcité négation du religieux ?

.

[rouge]N’y-a-t-il d’opinion que religieuse ? En quoi ce décret qui émane de La Commune de Paris porte-t-il à confusion au sujet de la laïcité ?[/rouge]

La Commune de Paris, Considérant que le premier des principes de la République française est la Liberté ; Considérant que la liberté de conscience est la première des libertés ; Considérant que le budget des cultes est contraire au principe, puisqu’il impose les citoyens contre leur propre foi ; Considérant, en fait, que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté, Décrète :

Article Ier : L’Église est séparée de l’État.

Article II : Le budget des cultes est supprimé.

Article III : Les biens dits de mainmorte, appartenant aux congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriétés nationales.

Article IV : Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens, pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la nation.

– Troisième confusion - La sécularisation

La laïcité, un principe de délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, dans un procès de sécularisation des institutions de l’Etat.

Texte 4

Ce mot est nouveau, et, quoique correctement formé, il n’est pas encore d’un usage général. Cependant le néologisme est nécessaire, aucun autre terme ne permettant d’exprimer sans périphrase la même idée dans son ampleur. (…)

La laïcité ou la neutralité de l’école à tous les degrés n’est autre chose que l’application à l’école du régime qui a prévalu dans toutes nos institutions sociales. Nous sommes partis, comme la plupart des peuples, d’un état de choses qui consistait essentiellement dans la confusion de tous les pouvoirs et de tous les domaines, dans la subordination de toutes les autorités à une autorité unique, celle de la religion. Ce n’est que par le lent travail des siècles que peu à peu les diverses fonctions de la vie publique se sont distinguées, séparées les unes des autres et affranchies de la tutelle étroite de l’Église. La force des choses a de très bonne heure amené la sécularisation de l’armée, puis celle des fonctions administratives et civiles, puis celle de la justice. Toute société qui ne veut pas rester à l’état de théocratie pure est bientôt obligée de constituer comme forces distinctes de l’Église, sinon indépendantes et souveraines, les trois pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. Mais la sécularisation n’est pas complète quand sur chacun de ces pouvoirs et sur tout l’ensemble de la vie publique et privée le clergé conserve un droit d’immixtion, de surveillance, de contrôle et de veto. Telle était précisément la situation de notre société jusqu’à la Déclaration des droits de l’homme. La Révolution française fit apparaître pour la première fois dans sa netteté entière l’idée de l’État laïque, de l’État neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique. L’égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les citoyens, la constitution de l’état civil et du mariage civil, et en général l’exercice de tous les droits civils désormais assuré en dehors de toute condition religieuse, telles furent les mesures décisives qui consommèrent l’œuvre de sécularisation. Malgré les réactions, malgré tant de retours directs ou indirects à l’ancien régime, malgré près d’un siècle d’oscillations et d’hésitations politiques, le principe a survécu : la grande idée, la notion fondamentale de l’État laïque, c’est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs de manière à n’en plus sortir. Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détail, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions, rien n’a pu empêcher la société française de devenir, à tout prendre, la plus séculière, la plus laïque de l’Europe.

Un seul domaine avait échappé jusqu’à ces dernières années à cette transformation : c’était l’instruction publique, ou plus exactement l’instruction primaire, car l’enseignement supérieur n’était plus tenu depuis longtemps à aucune sujétion ; et, quant à l’enseignement secondaire, il n’y était astreint que pour ses élèves internes, c’est-à-dire en tant que l’État se substituant aux familles est tenu d’assurer aux enfants, dans les murs des collèges où ils sont enfermés, les moyens d’instruction religieuse qu’ils ne peuvent aller chercher au dehors. L’enseignement primaire public, au contraire, restait essentiellement confessionnel : non seulement l’école devait donner un enseignement dogmatique formel, mais encore, et par une conséquence facile à prévoir, tout dans l’école, maîtres et élèves, programmes et méthodes, livres, règlements, était placé sous l’inspection ou sous la direction des autorités religieuses.

L’histoire même de notre enseignement primaire expliquait ce régime.Par des motifs divers, tous les gouvernements qui se sont succédé chez nous depuis le Consulat avaient répudié les projets de la Convention et mis tous leurs soins à reconstituer ou à maintenir le système ancien de l’école confessionnelle. Un système qui a pour lui une existence de plusieurs siècles, tout un ensemble d’écoles formées et de maîtres en possession d’état, qui a de plus l’approbation du clergé, celle de tous les partis sauf un seul, et qui a enfin en sa faveur des considérations économiques toujours puissantes même auprès des municipalités théoriquement opposées à l’enseignement clérical, ce système ne pouvait être aisément abandonné. Et pour qu’un gouvernement résolût d’y substituer hardiment le régime de la laïcité, il fallait que d’une part l’opinion publique fût revenue aux traditions de 1789 et de 1792 et vît d’une vue bien claire la nécessité d’accomplir dans l’instruction publique la même révolution que dans tout le reste de nos institutions, et il fallait d’autre part que le gouvernement fût en mesure de lever les nombreux obstacles préalables qui empêchaient de songer à cette transformation, c’est-à-dire qu’il fût maître de l’enseignement public, qu’il en tînt le budget dans sa main, qu’il l’eût rendu gratuit et obligatoire, qu’il l’eût dégagé de la tutelle des communes et de celle des bienfaiteurs de toute sorte qui, sous prétexte de le doter plus ou moins richement, se réservaient le droit de le faire diriger à leur gré.

Ferdinand BUISSON, « Laïcité » (1882), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire

Texte 5 : La laïcité républicaine et la démocratie, une fausse opposition

Parmi les oppositions trompeuses concernant la laïcité, on trouve aujourd’hui encore celle de la laïcité républicaine et de la démocratie. Avant la loi de séparation de 1905, une telle opposition était déjà apparue artificielle à Jaurès.

Si la démocratie fonde en dehors de tout système religieux toutes ses institutions, tout son droit politique et social, famille, patrie, propriété, souveraineté, si elle ne s’appuie que sur l’égale dignité des personnes humaines appelées aux mêmes droits et invitées à un respect réciproque, si elle se dirige sans aucune intervention dogmatique et surnaturelle, par les seules lumières de la conscience et de la science, si elle n’attend le progrès que du progrès de la conscience et de la science, c’est-à-dire d’une interprétation plus hardie du droit des personnes et d’une plus efficace domination de l’esprit sur la nature, j’ai bien le droit de dire qu’elle est foncièrement laïque, laïque dans son essence comme dans ses formes, dans son principe comme dans ses institutions, et dans sa morale comme dans son économie. Ou plutôt, j’ai le droit de répéter que démocratie et laïcité sont identiques.

Jean JAURÈS, « L’enseignement laïque » (1904),>Laïcité et République sociale, Le cherche midi, 2005, p. 70.

++++

DEFINIR LA LAICITE

Texte 6 : L’Etat laïque donne pleinement sens à la liberté de la foi.

Supposé que tous sans exception soient venus à la foi, la liberté de la foi est encore violée (par la religion d’État) ; car la foi librement acceptée peut être librement perdue et cette liberté humaine de perdre la foi ne tombe point sous le coup du jugement de l’État. Si un seul perdait la foi dans cet État officiellement catholique, du coup sa liberté religieuse se trouverait gênée ; sans contester qu’il aurait toutes chances dans une nation, qui, par hypothèse, n’aurait pas encore le sens de la liberté de se voir traiter en ennemi du corps social.

Il faut décidément comprendre que le problème, pour être posé sur le plan de la vérité, doit être posé sur le plan de la liberté. Car la vérité dont il s’agit, la vérité de la foi, est telle qu’elle implique essentiellement la liberté de l’acte qui l’accueille. On dit : « L’erreur n’a pas de droit » ; ou encore : « L’idéal est dans l’union des esprits opérée librement » ; il est bien entendu que le catholique a une raison de désirer une société explicitement chrétienne, c’est qu’il pense que sa foi seule apporte la « vérité », qui sauve les âmes et même les sociétés terrestres par surcroît. Mais le catholique a une raison de ne pas vouloir un État confessionnel, c’est son amour de la liberté religieuse, qu’il sait être seulement assurée, juridiquement, par la distinction entre l’Église et l’État ; c’est sa volonté de garder à l’acte de foi son originalité, laquelle est bien exprimée seulement et garantie par l’originalité totale de l’Église, répondant d’en haut à un État qui se borne à exprimer, d’en bas, la liberté ouverte de l’homme.

Joseph VIALATOUX et André LATREILLE, « Christianisme et laïcité », Esprit, octobre 1949, p. 533.

Texte 7 : Ni la séparation du religieux et du politique ni la neutralité de l’État ne suffisent à définir la laïcité. Car la neutralité et la séparation ne sont pas pour la laïcité des buts en soi mais plutôt les moyens qui lui permettent de réaliser ses finalités fondamentales : la liberté, l’égalité, le pluralisme social, le respect des droits de l’homme.

Afin d’offrir une garantie optimale de ces finalités (liberté et égalité), le politique se devait de représenter la totalité des membres de la collectivité nationale. Il ne pouvait y parvenir en imposant à tous une seule conception de la Vérité. Au fil des siècles, la séparation du politique et du religieux et la neutralité de l’État, c’est-à-dire l’impartialité de la gouvernance à l’égard des divers groupes convictionnels de la société civile, ont graduellement été conçues comme les moyens nécessaires à l’établissement du régime de liberté.

Hors de l’orbe religieux, l’État est libre d’élaborer des normes collectives dans l’intérêt général. La puissance politique ne se fait plus le bras séculier d’une institution religieuse pour imposer à l’ensemble de la société ce qui paraît juste et bon selon les dogmes de cette confession. L’autonomie de l’État implique donc la dissociation entre la loi civile et les normes religieuses. (…)

La neutralité est une exigence restrictive que l’État doit s’imposer afin de ne favoriser ni gêner, directement ou indirectement, aucune religion ni aucune famille de pensée. Pour être en mesure de représenter la totalité du peuple, le laos, l’État s’interdit de définir ou de juger ce qu’est une croyance acceptable ou son expression juste, pas plus qu’il n’impose un traitement différencié sur la base de la croyance ou de l’incroyance. L’État renonce à toute compétence théologique qui lui permettrait de « décider de l’interprétation correcte à donner à une croyance religieuse » (José Woehrling, « Quelle place pour la religion dans les institutions publiques ? », in J.-F. Gaudreault-Desbines dir.), Le Droit, la religion, le « raisonnable ». Le fait religieux entre monisme étatique et pluralisme juridique, Montréal, Éd. Thémis, 2009, p. 151.).

Il a néanmoins le devoir de veiller à préserver l’ordre public et la liberté d’autrui, que la manifestation de certaines convictions religieuses ou doctrines philosophiques pourrait compromettre. La neutralité de la puissance politique ne se résume pas à un simple abstentionnisme. L’État doit porter attention aux conséquences civiles et politiques des croyances, quitte à adopter parfois des mesures légales pour limiter certains comportements découlant de ces convictions qui auraient un effet néfaste sur les droits des citoyens.

La neutralité ne signifie pas pour autant que l’État soit « sans valeur », puisque la gouvernance étatique repose sur des valeurs fondamentales comme la démocratie, la tolérance, le respect de la diversité et les droits de l’homme. Il n’existe pas de neutralité absolue. Toutefois, la puissance politique doit se montrer impartiale à l’égard des différentes convictions. L’État est le représentant non de l’une des parties de la société ni de majorités politiques ou circonstancielles, mais bien de l’ensemble de la société.

Jean BAUBÉROT, Micheline MILOT, Laïcités sans frontières, Seuil, 2011, pp. 77-79.

Texte 8 : la laïcité n’est pas la tolérance du fait de son caractère égalitaire

L’historien René Rémond cerne la signification politique de la laïcité à partir de ses contraires, faisant apparaître par contraste le caractère à la fois libéral et égalitaire de la laïcité. Cette méthode d’approche lui permet de distinguer le régime juridique de laïcité de celui de tolérance, tel qu’il a prévalu en Angleterre, par exemple, jusqu’en 1829, qui peut s’accommoder notamment du maintien de l’inégalité entre fidèles des diverses confessions.

Si la laïcité n’a longtemps eu en France qu’un seul adversaire, le cléricalisme de l’Église catholique et sa volonté de régenter la société, elle connaît aujourd’hui, au terme, momentanément provisoire, d’une histoire déjà longue, une pluralité de contraires. La description de leurs contours dessine en creux l’espace qui appartient en propre à la laïcité. (…) La laïcité implique que la religion individuelle échappe à la contrainte politique et au contrôle de la société civile et relève exclusivement du for interne : la foi doit être une affaire personnelle et non pas une affaire d’État, ce qui suppose la reconnaissance d’un minimum de vie privée soustrait à l’autorité. La laïcité a donc pour contraire tout système qui aspire à fondre l’individu dans la collectivité et toutes les théories qui fondent l’unité du corps social et de la nation sur l’unité de pensée et de foi. Elle se trouve ipso facto en contradiction avec plusieurs types de société qui n’admettent pas le partage entre vie privée et vie publique, ni l’exercice d’un jugement critique.

Circonstanciellement, la laïcité a rencontré comme ses premiers contraires les sociétés européennes d’Ancien Régime qui tenaient presque toutes l’unité de foi pour une condition indispensable de l’unité politique ; presque toutes auraient pu faire leur la devise de la monarchie française : un roi, une foi, une loi. Il était admis comme une évidence que les sujets devaient adhérer à la religion du prince autant par loyalisme que par conviction ; le prince changeait-il de religion, ses sujets devaient le suivre : ce qui se fit au temps de la Réforme. Ceux de ses sujets qui avaient la mauvaise idée d’embrasser une autre confession n’étaient pas seulement non conformistes, c’étaient aussi des dissidents politiques, de mauvais sujets pour tout dire, qui manquaient à leurs devoirs envers le monarque. Ce système de pensée où les principes politiques ont au moins autant de part que la préoccupation de rendre justice à la vérité de la religion a inspiré par exemple la révocation de l’édit de Nantes sous le régime duquel la France avait fait pendant trois quarts de siècle l’expérience d’une certaine pluralité confessionnelle : il explique aussi le concert d’éloges qui salua l’édit de révocation ; les contemporains y ont vu la restauration de l’unité de foi et donc un succès pour la Couronne.

Certes, sous l’influence du mouvement des idées philosophiques et aussi par nécessité de prendre en compte certaines réalités – l’édit de Nantes en étant une illustration – en plusieurs États s’était peu à peu instaurée une certaine liberté de conscience qui entraînait l’acceptation de la pluralité des confessions. Ainsi Voltaire dispense de grands éloges dans ses Lettres philosophiques à l’Angleterre où vivent en paix dix ou vingt confessions différentes. Depuis longtemps les esprits libres qui se refusaient à faire dépendre leurs convictions religieuses de la décision de l’État avaient trouvé refuge aux Provinces-Unies et plus d’un souverain avait vu son intérêt à accueillir dans ses État des minorités religieuses chassées de leur pays. La tolérance, pour désigner cet état d’esprit par son nom, avait introduit dans l’Europe d’Ancien Régime une dose de pluralité et dégagé un espace pour une certaine liberté de conscience.

Mais, si elle y dispose les esprits et aménage un régime intermédiaire, la tolérance n’est pas la laïcité : elle s’accommode du maintien de l’inégalité entre fidèles des diverses confessions. Ceux-là seulement qui adhèrent à l’Église officielle, qui partagent la religion de l’État, sont des sujets à part entière ; les autres restent frappés de certaines incapacités. Ils ne jouissent pas de la plénitude des droits civils et moins encore politiques ; ils restent des minorités, tout au plus tolérées. Et ce, même dans les pays réputés les plus libéraux. Ainsi dans l’Angleterre, dont les publicistes n’avaient pas tort de louer la tolérance, ceux qui n’appartenaient pas à l’Église d’Angleterre étaient privés de la plupart des droits : pas question pour eux d’être électeurs, moins encore éligibles. C’était le cas des dissidents et plus encore des catholiques qui devront attendre quarante ans après la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen – proclamant que nul ne pouvait être inquiété même pour ses opinions religieuses – leur émancipation : le terme dit bien ce qu’il en était : jusqu’en 1829 les catholiques étaient mineurs. (…)

La laïcité, c’est aussi l’égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion ; c’est la neutralisation du fait religieux pour la définition des droits ; il ne doit intervenir ni à l’avantage des uns ni au détriment des autres ; c’est le découplage de l’appartenance religieuse et de l’appartenance politique, la dissociation entre citoyenneté et confessionnalité. Ni l’État ni la société ne doivent prendre en compte les convictions religieuses des individus pour déterminer la mesure de leurs droits et de leurs libertés.

René RÉMOND, « La laïcité et ses contraires », Pouvoirs, n° 75, Seuil, 1995, pp. 7-9.

Texte 9 : les quatre grandes composantes structurelles de la laïcité, chacune s’étant affirmée dans l’histoire avec plus ou moins d’intensité, selon les périodes : l’autonomie du pouvoir politique, la limitation du pouvoir politique, une éthique du respect de la personne, la démocratie.

Tout se passe comme si la laïcité était la synthèse finale de plusieurs composantes qui s’affirment au cours d’une longue histoire où elles évoluent de manière plus ou moins autonome. C’est en ce sens qu’on peut parler de plusieurs genèses de la laïcité. Nous mettons en évidence quatre composantes : la genèse du principe de l’autonomie du pouvoir temporel ; la genèse d’une distinction entre sphère du politique et sphère de la vie religieuse menant à la séparation des religions et de l’État ; la genèse des valeurs fondamentales : de liberté de penser, de conscience avec la tolérance ; enfin la mutation du pouvoir autonome grâce au principe démocratique. Revenant sur l’historique, on pourrait montrer que si l’une des composantes s’affirme au mépris des autres on ne peut pas vraiment parler de laïcité, même si l’existence de cette composante est en elle-même un pas vers la laïcité, un acquis nécessaire. (…)

Dans l’histoire réelle, l’autonomie se développe plus vite que les autres composantes de la laïcité. Ce déséquilibre conduit parfois l’autonomie à se retourner contre la laïcité, lorsque cette affirmation du pouvoir politique dévie en une prise de pouvoir sur la religion, voire en une instrumentalisation. Un exemple de cette dérive est le gallicanisme dans le royaume de France. Celui-ci n’est sûrement pas un progrès vers la laïcité, même s’il manifeste le développement d’une composante nécessaire à la laïcité, l’autonomie du pouvoir politique. Dans le gallicanisme, l’autonomie du politique ne s’accompagne pas d’une limitation du politique par rapport à la sphère religieuse. On peut y discerner un double asservissement. Soumise et instrumentée par le pouvoir pour légitimer son action, la religion en échange bénéficie d’un appui du pouvoir pour conforter son hégémonie sur la société. Il serait faux de voir ici un simple excès de pouvoir de l’Église sur l’État, ou un essor du cléricalisme. Il y a aussi un excès du pouvoir de l’État sur l’Église. S’en tenir aux débordements du cléricalisme, c’est s’interdire une compréhension du gallicanisme dans sa logique qui pervertit à la fois le pouvoir et la religion.

Le principe d’une séparation entre la sphère du temporel et celle du spirituel, ou du religieux, est moins facile à discerner qu’on ne le croit couramment. Car c’est avant tout un principe de limitation de la sphère du pouvoir politique : celui-ci n’a pas à exercer un quelconque pouvoir sur les institutions qui traitent du sens ultime de la vie, et notamment des religions. Il n’y a pas de religion d’État, ni de philosophie d’État. Sur ces questions d’ordre philosophique et religieux, l’État n’a pas à imposer des réponses collectives. Mais, d’un autre côté, la religion n’a pas à s’imposer à un État. La théocratie est illégitime. Précisons : il ne s’agit pas de la séparation entre deux pouvoirs, mais entre le pouvoir politique et les autorités religieuses. Celles-ci n’ont pas un droit légitime à prendre la place du pouvoir, ou à occuper l’État. (…)

La troisième composante du principe de laïcité porte sur les valeurs éthiques : la tolérance, la liberté de conscience, la liberté religieuse. Dans la longue durée où se fait la genèse des composantes de la laïcité, il est possible de distinguer également une difficile émergence des valeurs fondamentales qui feront partie intégrante de la laïcité. (…)

La quatrième composante de la laïcité est la démocratie. D’un point de vue historique, on peut constater qu’en France, c’est avec le passage vers la démocratie que les autres composantes de la laïcité vont évoluer vers une institutionnalisation vigoureuse. 1789 n’aboutit pas, mais le fondement ancestral de la société est définitivement ébranlé. Ensuite, c’est bien avec la mise en place d’une république de plus en plus travaillée par l’esprit de la démocratie que la laïcité va vraiment s’imposer. Ce chemin vers la démocratie mène à son plein aboutissement l’autonomie du politique. Et historiquement, ce mouvement va rencontrer l’opposition d’une Église solidaire de l’ordre ancien, ce qui le pousse à développer l’idée d’une séparation de la sphère du pouvoir politique et celle de la vie spirituelle. La marche vers la séparation est soutenue par la montée de l’esprit démocratique. Enfin, c’est bien dans la démocratie que les valeurs de la laïcité, ces formes de la liberté, trouvent leur pleine reconnaissance. Comment, en effet, vivre la liberté de conscience là où les institutions politiques sont travaillées par l’oppression ? Et un pouvoir non démocratique supporte mal la liberté des religions, leur libre manifestation dans la société.

D’un point de vue conceptuel, il y a une profonde connivence entre le principe démocratique et la laïcité : celle-ci appelle la démocratie, car c’est elle qui renvoie au peuple souverain la pleine responsabilité de sa société sans chercher dans un ailleurs sacré la cause de l’ordre social, c’est elle qui fonde en dernier lieu le principe d’autonomie de manière légitime. C’est pourquoi aussi la démocratie appelle la laïcité, afin d’échapper à une hétéronomie qui fixerait l’ordre social en dehors de la décision de tout le peuple.

Cependant, nous poserons qu’en droit aucune des composantes du principe de laïcité ne peut s’attribuer la position d’une ultime instance par rapport aux autres. Elles se soutiennent réciproquement.

Guy COQ, La laïcité, principe universel, le félin, 2005, pp. 67-79.

La laïcité scolaire

Texte 11 : Paul Ricoeur distingue deux usages de la laïcité. Cette distinction entre deux manifestations de la laïcité permet de mieux situer la laïcité scolaire, dans une position intermédiaire entre l’État et la société

Il y a dans la discussion publique une méconnaissance des différences entre deux usages du terme laïcité ; sous le même mot sont désignés en effet deux pratiques fort différentes : la laïcité de l’État, d’une part, celle de la société civile, d’autre part.

La première se définit par l’abstention. C’est l’un des articles de la Constitution française : l’État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Il s’agit là du négatif de la liberté religieuse dont le prix est que l’État, lui, n’a pas de religion. Cela va même plus loin, cela veut dire que l’État ne « pense » pas, qu’il n’est ni religieux ni athée ; on est en présence d’un agnosticisme institutionnel.

Cette laïcité d’abstention implique, en toute rigueur, qu’il y ait une gestion nationale des cultes, comme il y a un ministère des Postes et des Télécommunications. L’État a notamment une obligation de maintenance à l’égard des édifices religieux, qui sont, depuis la séparation de l’Église et de l’État, la propriété de ce dernier. Ce devoir qu’exerce l’État fait que la séparation des deux instances ne se fait pas dans l’ignorance réciproque, mais par une délimitation rigoureuse de leurs rôles respectifs : une communauté religieuse doit prendre la forme d’une association cultuelle, dont le statut est public, qui obéit à certaines lois quant à la sécurité, quant à l’ordre, quant au respect des autres, etc.

De l’autre côté, il existe une laïcité dynamique, active, polémique, dont l’esprit est lié à celui de discussion publique. Dans une société pluraliste comme la nôtre, les opinions, les convictions, les professions de foi s’expriment et se publient librement. Ici, la laïcité me paraît être définie par la qualité de la discussion publique, c’est-à-dire par la reconnaissance mutuelle du droit de s’exprimer ; mais, plus encore, par l’acceptabilité des arguments de l’autre. Je rattacherais volontiers cela à une notion développée récemment par Rawls : celle de « désaccord raisonnable ». Je pense qu’une société pluraliste repose non seulement sur le « consensus par recoupement », qui est nécessaire à la cohésion sociale, mais sur l’acceptation du fait qu’il y a des différends non solubles. Il y a un art de traiter ceux-ci, par la reconnaissance du caractère raisonnable des partis en présence, de la dignité et du respect des points de vue opposés, de la plausibilité des arguments invoqués de part et d’autre. Dans cette perspective, le maximum de ce que j’ai à demander à autrui, ce n’est pas d’adhérer à ce que je crois vrai, mais de donner ses meilleurs arguments. C’est là que s’applique pleinement l’éthique communicationnelle de Habermas.

Si je n’ai pas encore parlé de l’école, c’est parce qu’on en arrive toujours trop vite à cette question, sans avoir au préalable pris la précaution de distinguer les deux formes de laïcité : la négative, d’abstention, qui est celle de l’État ; la positive, de confrontation, qui est celle de la société civile. Or ce qui rend très difficile le problème de l’école, c’est que celle-ci se trouve dans une position mitoyenne entre l’État, dont elle est une expression en tant que service public — à cet égard, elle doit comporter l’élément d’abstention qui lui est propre —, et la société qui l’investit de l’une de ses fonctions les plus importantes : l’éducation.

Paul RICOEUR, La critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et Marc de Launay, Hachette/Pluriel, 1995, pp. 194-195.

[rouge]Aller plus loin :[/rouge]

SPITZ, Jean-Fabien. Le pluralisme raisonnable peut-il être exclu des questions de justice ? In : Le pluralisme des valeurs : Entre particulier et universel [en ligne]. Bruxelles : Presses de l’Université Saint-Louis, 2003 (généré le 08 novembre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pusl/21312> . ISBN : 9782802803614. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pusl.21312.

Texte 12 : Régime et principe de laïcitéLe régime de laïcité articule le principe de laïcité (ou principe de réserve, d’abstention) dans l’espace participant de l’autorité publique avec le principe de liberté de manifestation dans l’espace civil public et privé (et intime). On peut déduire de là les deux dérives les plus fréquentes qui se présentent sous le terme de « laïcité » : vouloir étendre la liberté dont jouit l’espace civil à la puissance publique (c’est la laïcité adjectivée : positive, plurielle, modérée, raisonnable, ouverte, apaisée…) ; inversement, vouloir durcir l’espace civil en exigeant qu’il applique le principe d’abstention partout (extrémisme laïque). Une grande partie des questions posées récemment deviennent intelligibles à la lumière de cet effet de balancier.

Cette articulation, qui est en même temps une distinction, entre les deux principes formant le régime de laïcité est décisive. Elle éclaircit la difficulté qui accompagne l’opposition fréquemment citée entre « sphère publique » et « sphère privée ». Car, si cette opposition peut avoir un sens précis aux yeux des juristes — par sa référence au droit public et au droit privé —, elle engendre en revanche des confusions tenaces et redoutables dans l’opinion du fait que le terme « public » peut désigner couramment, non seulement le domaine de l’autorité publique (auquel seul s’applique le principe politique de laïcité), mais aussi et plus généralement ce qui est accessible au public. Parallèlement, le terme « privé » peut désigner non seulement ce qui relève du droit privé (et qui inclut nombre d’objets et d’espaces accessibles au public), mais aussi et plus restrictivement ce qui relève de l’intime, à l’abri du regard d’autrui. En brandissant de manière incantatoire l’opposition entre « sphère publique » et « sphère privée », et en combinant implicitement le sens étendu du terme « public » avec le sens restreint du terme « privé », nombre de militants laïques ont accrédité (et certains ont même assumé) l’idée fausse selon laquelle la laïcité réclamerait la neutralisation de tous les lieux accessibles au public et des personnes qui y circulent, et n’accorderait la liberté d’expression qu’à l’espace de l’intimité, ce qui revient à l’abolir. C’est un exemple de dérive extrémiste, qui étend l’application du principe de laïcité au-delà de son champ.

Catherine KINTZLER, Penser la laïcité, Minerve, 2014, p. 38.

[violet]

Construire le concept de laïcité : plutôt qu’ un principe, un régime pour une vie en commun

[/violet]

– La laïcité est ce principe qui permet de Construire le commun, s’arracher à soi,. c’est-à-dire à la nature.

Il est ce qui permet la séparation de soi pour aller vers autrui.

![]() Il y a une mauvaise séparation. C’est celle qui est exclusive. Chercher des exemples.

Il y a une mauvaise séparation. C’est celle qui est exclusive. Chercher des exemples.

il y a une autre séparation posée par la République. Res-publica c’est la "chose publique" ? A quoi s’oppose-t-elle ? Que permet-elle ?

![]() Comment construire le "commun" ?

Comment construire le "commun" ?

Rousseau dans l’Emile Livre I pose la difficulté de concilier l’homme et le citoyen :

Comment l’enfant, naturellement égocentrique, borné à "l’amour de soi", va-t-il s’ouvrir progressivement à autrui et accéder à l’idée d’humanité ? La réponse de Rousseau décrit le parcours éducatif comme un arrachement à soi qui pourtant construit le moi. C’est d’abord la pitié, cette sympathie naturelle pour la souffrance d’autrui, qui fait sortir l’enfant de lui-même. Elle est la source de toute morale. Pour que l’autre devienne central, il faut aller cependant plus avant.

« Nous naissons faibles, nous avons besoin de forces ; nous naissons dépourvus de tout, nous avons besoin d’assistance ; nous naissons stupides, nous avons besoin de jugement. Tout ce que nous n’avons pas à notre naissance et dont nous avons besoin étant grands, nous est donné par l’éducation. »

Rousseau, LEmile I

à lire : Émile Durkheim (1918), “ La “pédagogie” de Rousseau. Plans de leçons.”

LES PRINCIPAUX TEXTES OFFICIELS

Textes nationaux :

– Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 – Assemblée nationale

– Constitution du 4 octobre 1958 – Légifrance

– Loi du 15 mars 1850 sur les établissements scolaires du primaire et du secondaire dite « loi Falloux » – Légifrance

– Loi du 12 juillet 1875 dite « loi Laboulaye » – Légifrance

– Loi du 28 mars 1882 sur l’instruction publique obligatoire dite « loi Jules Ferry » – Assemblée nationale

– Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire dite « loi Goblet » – Sénat

– Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État – Légifrance

– Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes – Légifrance

– Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés dite « loi Debré » – Légifrance

– Loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, dite « loi Savary » – Légifrance

– Loi du 15 mars 2004 encadrant en application du principe de laïcité le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics – Légifrance

– Loi du 29 octobre 2009 dite « loi Carle » – Légifrance

– Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public – Légifrance

Textes européens

– Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

– Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du 25 mars 1957

– Directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000

Texte international :

– Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948

Autres textes nationaux :

– Circulaire de François Bayrou du 20 septembre 1994 – Assemblée nationale

– Circulaire de François Fillon du 18 mai 2004 – Légifrance

– Circulaire du 2 février 2005 sur la laïcité dans les établissements de santé – Santé gouvernement

– Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements hospitaliers – Santé gouvernement

– Circulaire du 19 décembre 2008 relative aux lieux de sépultures – Légifrance

– Circulaire du 16 août 2011 relative aux cantines scolaires – Légifrance

– Circulaire du 5 septembre 2011 relative à la charte des aumôneries dans les établissements hospitaliers – Légifrance

– Au fondement de la République : la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Lire la déclaration de 1789 et répondre aux questions :

(ces dernières visent à définir la laïcité comme un principe dépassant le simple événement historique)

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

![]() -* Qu’est-ce qu’une "déclaration solennelle" ? Qu’est-ce qui la distingue d’une simple affirmation ?

-* Qu’est-ce qu’une "déclaration solennelle" ? Qu’est-ce qui la distingue d’une simple affirmation ?

- Une institution est une convention. Comment ce texte dissocie l’institution de l’arbitraire ?

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

![]() -* Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Quel est le sens des deux verbes ? Le temps de l’histoire peut-il remettre en cause ce principe ? Quelle est la différence entre un fait et un principe ?

-* Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Quel est le sens des deux verbes ? Le temps de l’histoire peut-il remettre en cause ce principe ? Quelle est la différence entre un fait et un principe ?

- Expliquer les difficultés que pose la liberté à partir de la lecture de l’art 10. A-t-on le droit de "tout dire", "tout faire" ?

- Pourquoi peut-on dire que si toutes les opinions se valent, aucune ne vaut ?

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

![]() -* Cet article 10 précise que toutes les croyances ne sont pas nécessairement religieuses. La laïcité est-elle incompatible avec la religion ? Avec quoi est-elle incompatible ?

-* Cet article 10 précise que toutes les croyances ne sont pas nécessairement religieuses. La laïcité est-elle incompatible avec la religion ? Avec quoi est-elle incompatible ?

- Quelle difficulté soulève la pluralité des opinions ? De quoi nous protège cette pluralité ? Qu’est-ce alors que la "liberté d’expression ?

A l’inverse s’il n’ y a qu’une opinion à laquelle tout le monde doit adhérer, est-on encore dans une République ? Que permet ainsi la loi ?

![]() -* Quel est le sens à partir des art 11 et 12 de "la liberté d’expression" ? qu’est-ce qui fonde la nécessité de recourir à la "force publique". Définir le rapport entre celle-ci et le citoyen.

-* Quel est le sens à partir des art 11 et 12 de "la liberté d’expression" ? qu’est-ce qui fonde la nécessité de recourir à la "force publique". Définir le rapport entre celle-ci et le citoyen.

- Quelle est la différence entre la sûreté et la sécurité ?

Alors que la sûreté protège chacun contre l’arbitraire d’une accusation, arrestation ou d’un emprisonnement sans motif légal, la sécurité garantit la protection matérielle et physique des personnes et de leurs biens. Quand la sécurité est menacée par des violences, les États peuvent alors avoir la tentation d’encadrer, voire de réduire certaines libertés individuelles. En France, le Conseil d’Etat a pour fonction de mesurer la légalité d’une mesure de police qui aurait pour conséquence de limiter l’usage d’une liberté publique. Depuis plus d’un siècle, le contenu de ces décisions montre que la liberté doit rester la règle et la mesure de police, l’exception.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

![]() -* A partir de ce qui précède, dire en quoi consiste la liberté de la presse, selon l’article 11.

-* A partir de ce qui précède, dire en quoi consiste la liberté de la presse, selon l’article 11.

Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

![]() -* A qui ou à quoi doivent obéir les hommes ? Quelle différence faire entre obéir et se soumettre ?

-* A qui ou à quoi doivent obéir les hommes ? Quelle différence faire entre obéir et se soumettre ?

- Quel est le sens de la laïcité dans ce sens ? Pourquoi cette définition ne la réduit pas à n’être qu’un discours anti-religieux ?

[violet]à partir de ce travail sur la République des droits de l’homme et du citoyen, rédiger une présentation de la laïciité.

[/violet]

La laïcité contre le fanatisme, Henri PENA-RUIZ, « Pour lutter contre le fanatisme, la laïcité plus que jamais nécessaire », Le Monde, 14 janvier 2015.

– III.

Problématiques.

– Tolérance, laïcité et fanatisme : le problème théologico-politique face au pluralisme, partie 1, partie 2 partie 3 partie 4 Florent GUENARD

Introduction : La modernité souhaite parvenir à une désintrication du religieux et du politique. La tolérance et la laïcité peuvent être considérées comme deux formes de cette désintrication. Elles définissent dans leur opposition l’une à l’autre, et cette opposition est telle qu’elle peut être caractérisée comme un différend théorique insoluble. Il s’invente pourtant des formes modérées de l’une et de l’autre qui nuancent cette opposition de principe. Elles permettent également de comprendre que l’enjeu est double : il ne s’agit pas simplement de séparer les Eglises du pouvoir civil (tolérance civile), il s’agit de les inclure dans le jeu démocratique alors qu’elles ne sont pas intrinsèquement démocratiques (tolérance théologique).

I. Tolérance, laïcité et démocratie

A - Rawls et le pluralisme raisonnable

Rawls inscrit son projet théorique dans la grande tradition de la tolérance libérale, née avec la Réforme protestante. Comment alors organiser l’espace politique de telle sorte qu’il puisse être un espace de tolérance ? Il ne peut l’être, explique Rawls, que s’il se structure indépendamment des doctrines compréhensives, tenues par ceux qui y adhèrent, comme la vérité, religieuse, morale ou philosophique. Il faut donc séparer la politique et la vérité, et organiser la délibération publique sans tenir compte des conceptions du bien qui organisent l’existence des individus. Rawls ne prend donc en compte que la tolérance civile, considérant que la tolérance théologique n’est pas du ressort d’une théorie de la justice.

B - Laïcité républicaine et lien politique

La laïcité républicaine prône une suspension philosophique du réel, il faut faire comme si les individus n’avaient pas de convictions religieuses pour ensuite pouvoir accueillir ces mêmes convictions. La laïcité assume ainsi l’idée d’un homme abstrait, sans qualité, loin du réel social, parce que c’est la condition de la liberté politique. Mais pour lutter contre l’empire de la religion, il faut qu’elle se fasse elle-même spiritualité. Elle oppose une foi laïque aux religions, mais, comme la tolérance libérale, n’agit pas sur les tendances fanatiques des religions.

II. La tolérance et les guerres de religion

Les arguments de la philosophie moderne confrontée à l’intolérance radicale lors des guerres de religion permettent de mesurer les contraintes qui pèsent sur la tolérance théologique. La tolérance peut être comprise comme ayant deux intensités. Une intensité basse (Hobbes) : le souverain ne tolère que les cultes privés et secrets, imposant à tous les citoyens une religion officielle. Une intensité haute (Locke) : chaque Eglise doit être autorisée dans l’Etat non pas parce que c’est un devoir moral, mais parce que la persécution n’est pas rationnelle. Mais ni l’un ni l’autre ne travaillent sur la conviction religieuse, c’est-à-dire sur les passions qui la constituent et peuvent mener au fanatisme. Ce que Rousseau entreprend, considérant qu’on ne peut séparer la tolérance civile et la tolérance théologique.

Conclusion : La religion civile n’est pas une option historique possible, mais elle pose la question, qui reste notre question, du fanatisme et des moyens d’agir sur lui.

RESSOURCES DE L’OBSERVATOIRE DE LA LAICITE

Les libertés individuelles et collectives

La démocratie reconnaît un certain nombre de libertés — de conscience, de culte, d’expression, d’opinion — comme des droits fondamentaux de la personne. L’exercice de ces droits se manifeste dans la vie privée et dans la vie publique, à titre individuel et à titre collectif. Les libertés individuelles et collectives sont le résultat d’une lente conquête et sont parfois remises en question. Comment leur respect et leurs limites permettent-ils l’exercice des droits de l’homme dans notre République

La conquête des libertésLes différentes formes de liberté

La conquête des libertés

Les libertés individuelles et collectivesL’Habeas Corpus et le Bill of rights, le refus de l’arbitraire royal

Les libertés individuelles et collectives. La Déclaration universelle des droits de l’homme

Les libertés individuelles et collectives. Abolition de 1794 : Toussaint-Louverture général

Les libertés individuelles et collectives. Qu’est-ce que la démocratie ?ArticleLa démocratie comme meilleur des régimes : droit et liberté

Les libertés individuelles et collectives La devise : liberté, égalité, fraternité

Les libertés individuelles et collectives Qu’est-ce que l’Etat ? Qu’est-ce que la Nation ?

Les libertés individuelles et collectives. Le droit de vote des femmesLes libertés individuelles et collectives Les droits universelsArticleLes institutions de 1958 et l’État de droit

L’adoption de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) et de ses articles organiques Le Concordat,...