Au programme de l’agrégation interne 2018

Début de bibliographie

Revue Méthodos 13 | 2013

Pratiques de l’interprétation

Le mot apparaît en grec classique, chez Platon, en rapport à des significations obscures ou cachées de textes prophétiques (Ion, Banquet).

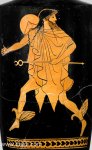

Interprétation et divination

La faculté de divination, ou μαντεία / manteía, est une capacité purement divine. Pour comprendre la mantique grecque, il faut savoir que le destin, personnifié par les trois Moires (Μοῖραι / mõirai, proprement « celles qui donnent [le destin] en partage »), est une force indépendante des dieux, qui y sont soumis et ne peuvent le fléchir. Tout au plus peuvent-ils le retarder et, surtout, l’entrapercevoir et en faire part, de manière voilée, aux mortels. Ce pouvoir de divination semble, dans les premiers temps de la mantique, être lié fortement avec la terre et les forces chtoniennes, d’où les oracles rendus par incubation, c’est-à-dire transmis aux mortels par les songes, après une nuit passée contre le sol.

– Tirésias

Apollodore,Bibliothèque.

Callimaque, Hymnes.

Homère, Odyssée.

Euripide, Les Bacchantes, Les Phéniciennes.

Nonnos de Panopolis, Dionysiaques [détail des éditions] [lire en ligne [archive]].

Ovide,Métamorphoses.

Pindare, Odes (Néméennes).

Sénèque, Œdipe.

Sophocle, Œdipe roi [détail des éditions] [lire en ligne [archive]].

Théocrite, Idylles (24)

Aristote :

– dans Petits Traités d’Histoire Naturelle (GF Pierre Marie Morel) voir le texte sur les rêves et l’analyse de P.M.Morel à propos de la phantasia

Voir aussi dans le même recueil, "De la divination dans le sommeil".

– Thiéry Armand. Aristote et la psychologie physiologique du rêve. In : Revue néo-scolastique. 3, année, n°11, 1896. pp. 260-271doi : 10.3406/phlou.1896.1499

http://www.persee.fr/doc/phlou_0776-5541_1896_num_3_11_1499

– Aristote De L’interprétation et plus largement l’Organon

– Cicéron De la divination

De la divination à l’explication

Interprétation et théologie

– Saint Augustin

* De la Genèse au sens littéral. Ouvrage inachevé.

Étude sur le commencement de la Genèse jusqu’à ces paroles : "faisons l’homme à notre image" Traduction de M. l’abbé Tassin.

– Spinoza

* Traité théologico politique

TTP - chap.VII - §§1-4 : Principe général de l’interprétation de l’Écriture : elle doit être interprétée à partir d’elle-même, de même que la Nature doit être interprétée à partir d’elle-même.

TTP - chap.VII - §§5-10 : Les étapes de l’interprétation. -

TTP - chap.VII - §§11-18 : Les difficultés de la méthode d’interprétation. -

TTP - chap.VII - §§19-22 : Polémique : réfutation des positions adverses. - Avril 2006

* Pierre Macherey Spinoza et le problème de l’interprétation 2003 Lille3

TRADUIRE

– Salaville Sévérien. La connaissance du grec chez saint Augustin. In : Échos d’Orient, tome 21, n°127-128, 1922. pp. 387-393 ; doi : 10.3406/rebyz.1922.4350

– De la traduction à l’interprétation Jean-Paul Resweber, Le Portique, novembre 2013

– Pierre Lassave, « Traduire l’intraduisible », Archives de sciences sociales des religions [Online], 147 | juillet-septembre 2009, Online since 01 October 2012, connection on 13 July 2017. URL : http://assr.revues.org/21307 ; DOI : 10.4000/assr.21307

– Herméneutique et traduction : la question de « l’appropriation » ou le rapport du « propre » à « l’étranger » Jane Elisabeth Wilhelm, Université de Genève, Genève, Suisse DOI http://dx.doi.org/10.7202/009780ar

Volume 49, Numéro 4, Décembre, 2004, p. 768–776

Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2004

– Todorov, Tzvetan (1978). Symbolisme et interprétation. Paris : Seuil.

– Jacques Derrida Le supplément de copule. La philosophie devant la linguistique in : Langages, 6e année, n°24, 1971. pp. 14-39. doi : 10.3406/lgge.1971.2604

– Barbara Cassin Relativité de la traduction et relativisme

Chap extrait de La pluralité interprétative | Alain Berthoz, Carlo Ossola, Brian Stock

Eco, Umberto (1996). Interprétation et surinterprétation, éd. Stefan Collini. Paris : P.U.F.

Fish, Stanley (1980). Is there a text in this class : the authority of interpretive communities. Cambridge & London : Harvard University Press.

Jakobson, Roman (1963). Essais de linguistique générale. Paris : Points/Seuil.

Jauss, Hans Robert (1978). Pour une esthétique de la réception. Paris : Gallimard.

– Lukacs, Georg (1967). Balzac et le réalisme français. Paris : Maspero.

* Des articles de Georges Lukacs sur le blog des amis de Georg Lukacs

Starobinski, Jean (1970). La Relation critique. Paris : Gallimard.

à propos de Gadamer :

* Isabel Weiss Gadamer et la vérité de l’oeuvre d’art : un foyer herméneutique

13 | 2013 : Pratiques de l’interprétation. Revue Methodos

L’ « Aristote » de Rembrandt : une intervention de la peinture en philosophie

Marc de Launay

L’herméneutique critique ou matérielle peut-elle être appliquée à des œuvres qui ne sont plus textuelles, mais picturales ? C’est la tentative effectuée ici à partir d’un tableau de Rembrandt (« Aristote ») en montrant également les limites méthodologiques de l’herméneutique traditionnelle ou de la phénoménologie ordinaire. La première ne parvenant pas à une « réduction » suffisante de la structure proprement picturale, la seconde n’exploitant pas assez les données historiennes des débats au sein desquels l’œuvre prend parti

Hugues Rabault, « Le problème de l’interprétation de la loi », Le Portique [En ligne], 15 | 2005, mis en ligne le 15 décembre 2007

Interprétation et vérité.

– Au-delà du scepticisme 9 Juillet 2017 Claude Stéphane pPerrin

Symbole et interprétation

– Hegel L’esthétique

– Freud, Sigmund. Délire et rêves dans la Gradiva de Jensen

– Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, Tome 1 : Le langage (1923), Editions de Minuit

– Bourdieu Pierre, Langage et pouvoir symbolique (2001), Points Essais ; Ce que parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques (1982), Paris, Fayard.

– Cassirer, Essai sur l’homme (1944)

Interprétation et herméneutique

L’entrée de l’herméneutique dans le discours philosophique du XXe siècle est due à Wilhelm Dilthey. C’est à partir de lui qu’il pourra être question d’une « herméneutique philosophique ». Cette détermination ne concerne pas seulement le courant philosophique qui se réclamera expressément de l’herméneutique, illustré par exemple par Gadamer ou par Ricœur, mais englobe, vu à une certaine distance –du point de vue de la philosophie anglo-saxonne-, l’ensemble de la philosophie continentale. L’intervention de Dilthey concerne la problématique des sciences historiques, humaines ou sociales, dans ses termes « sciences de l’esprit ». Il se réfère expressément à la tradition de l’herméneutique biblique et philologique pour former la méthode de ces savoirs dont il découvre la cohérence. Après lui, et à travers la pensée de Heidegger, c’est principalement à partir de Gadamer que l’appellation d’ « herméneutique » sera revendiquée. Il y a là une généalogie bien connue, qui structure les anthologies et les histoire de l’herméneutique : Dilthey, Heidegger, Gadamer, Ricoeur etc., avec parfois, pour ancêtre, Schleiermacher. L’exposé proposera de situer la conjecture 1900 dans laquelle Dilthey entreprend son exploitation du motif herméneutique ; de repérer chez lui la construction d’une histoire qui sera largement reprise telle quelle par la suite ; de rappeler la signification du recours à cette tradition dans le projet de Dilthey. (extrait de Denis Thouard. Dilthey et la naissance de l’herméneutique en 1900. F. Worms. Le moment 1900 en philosophie, Presses Universitaires du Septentrion, pp.169-184, 2004. <halshs-00447760>)

L’herméneutique et les Lumières

L’Encyclopédie et l’herméneutique Claire FAUVERGUE Université de Nagoya

* Diltey

* Durkheim

* Ricoeur

Paul Ricoeur introduction du cours sur l’herméneutique professé à Louvain en 1971-1972

* Joëlle Strauser, « Une difficulté de la philosophie : (Paul Ricœur et) la psychanalyse », Le Portique [En ligne], 26 | 2011, document 7, mis en ligne le 11 février 2013