Entrer en philosophie avec...

Etude :Le doute de Cézanne Merleau-Ponty

LA VIE DE L’ARTISTE EXPLIQUE-T-ELLE SON ART ?

Ecouter Merleau-Ponty

Pour Merleau-Ponty, l’artiste [bleu]nous livre la perception du monde, la parole primordiale.[/bleu] Il tente de faire parler la nature, dans un en-deçà de l’humain. Ce n’est pas sa biographie ou une histoire de l’art.

A partir de l’essai intitulé Le Doute de Cézanne que Maurice Merleau-Ponty a publié en 1945 la réception de la phénoménologie ainsi que sa critique (chez Jean-François Lyotard ou Gilles Deleuze), mais aussi sa reprise et sa transformation (tout particulièrement par Henri Maldiney) sont passées par la réflexion sur l’œuvre du peintre provençal.

- Le monde de l’art

Rupture avec la représentation

Au-delà des différences dans leurs interprétations, parfois clairement conflictuelles, tous ces penseurs ont vu ce que Lyotard a fort bien caractérisé comme un principe souterrain de déreprésentation qui opère en permanence dans l’approche de l’objet par Cézanne

A LIRE

| à lire CARBONE Mauro, « La déformation en tant que principe de déreprésentation. Le Cézanne des philosophes français », Nouvelle revue d’esthétique, 2013/2 (n° 12), p. 201-210. DOI : 10.3917/nre.012.0201. URL : https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2013-2-page-201.htm |

Le texte sur Cézanne défait la représentation. il reprend la démarche du doute cartésien mais pour s’en affranchir. On peut aller jusqu’à dire qu’il défait la révolution copernicienne. Le peintre habite par ses couleurs un monde qui est mise en relation mais pas représentation

Repenser le doute de Descartes

Les Méditations Métaphysiques

MEDITATIONS TOUCHANT LA PREMIÈRE PHILOSOPHIE DANS LESQUELLES L’EXISTENCE DE DIEU ET LA DISTINCTION RÉELLE ENTRE L’ÂME ET LE CORPS DE L’HOMME SONT DÉMONTRÉES

PREMIÈRE MÉDITATION DES CHOSES QUE L’ON PEUT RÉVOQUER EN DOUTE

Le texte de Merleau-Ponty procède à une mise en question du doute de Descartes et du monde de la représentation

“

Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j’avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j’ai depuis fondé sur des principes si mal assurés, ne pouvait être que fort douteux et incertain ; de façon qu’il me fallait entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j’avais reçues jusqu’alors en ma créance, et commencer tout de nouveau dès les fondements, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Mais cette entreprise me semblant être fort grande, j’ai attendu que j’eusse atteint un âge qui fût si mûr, que je n’en pusse espérer d’autre après lui, auquel je fusse plus propre à l’exécuter ; ce qui m’a fait différer si longtemps, que désormais je croirais commettre une faute, si j’employais encore à délibérer le temps qu’il me reste pour agir.

”

La révolution copernicienne

I. Du “je” de Descartes au “il” de Cézanne : se libérer de la représentation d’un "soi" centré sur lui-même

Les références à l’histoire de la perspective en montrent les présupposés.

- Le doute de Cézanne entreprend d’invalider le doute de Descartes à son fondement, c’est-à-dire au cogito. La vraie cause de nos erreurs c’est la séparation de la conscience et du monde. Pour Merleau-Ponty, la phénoménologie de Husserl a établi la conscience comme conscience de. Ainsi suspendre notre relation au monde relève d’une représentation.

Il y a confusion entre le monde et la représentation que le sujet s’en fait. - Descartes explique qu’il a reçu de son expérience et de sa naïveté des fausses opinions. L’erreur aurait sa cause dans les sensations liées à son enfance.

- Or, la première des erreurs est d’occuper une position de sujet. Ce sont les représentations qui nous trompent.

- C’est pourquoi, il n’y a pas de conscience réfléchie dans le texte de Merleau-Ponty. Il ne parle pas de lui mais de Cézanne. Le "je" se métamorphose en "il"

- La conscience de soi est la première représentation qui est mise en doute, c’est-à-dire que dès le début du texte de Merleau-Ponty, il substitue au pronom personnel, le “il”qui suppose une distanciation.

Cézanne : plus qu’une illustration

[bleu]Il s’agit de sortir de la révolution copernicienne pour se libérer de la réduction de l’objet perçu à une représentation de la conscience.[/bleu]

Le peintre a la vision de la vision. En ce sens il n’a pas besoin de la perspective ni de faire usage de sa réflexion.

II. L’illusion de la perspective

à l’illusion du cogito correspond l’illusion de la perspective en peinture.

C’est une des raisons qui conduit Merleau-Ponty à se rapprocher de Cézanne. Ce qu’il privilégie en lui c’est le refus de la ligne - pas du trait- le refus du dessin qui renvoie à la géométrie.

Il refuse la “fenêtre ouverte sur l’histoire”, telle que la définit Alberti pour définir la perspective.

| Définition de la peinture par Alberti « Je trace d’abord sur la surface à peindre un quadrilatere de la grandeur que je veux, et qui est pour moi une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l’histoire (historia) " |

Léonard de Vinci Traité élémentaire de la peinture Deterville, Libraire, 1803 (nouv. éd. revue, corrigée et augmentée de la Vie de l’Auteur) (p. 82). CHAPITRE XCVII. De la variété nécessaire dans les histoires.

exemple : POUSSiN

Nicolas Poussin signe son tableau : qu’en conclure de la représentation ?

- Autoportrait de Nicolas Poussin (Louvre) – peint pour Paul Fréart de Chantelou (1650)

Musée du Louvre, aile Richelieu, 2e étage, salle 14

Huile sur toile, 98 x 74 cm

Poussin peint la même année deux autoportraits, l’un pour Jean Pointel, dit l’Autoportrait de Berlin, conservé aujourd’hui à la Pinacothèque de la ville, l’autre – qui fixera l’image de Poussin pour la postérité – pour Paul Fréart de Chantelou, ami et amateur de l’artiste. Ce dernier souhaitait un portrait de l’artiste, non nécessairement un autoportrait, et fit appel à lui pour qu’il confie la tâche à un portraitiste de Rome. Mais, après réflexion, Poussin décide de le peindre lui-même.

Nicolas Poussin – Autoportrait du Louvre, 1650

Nicolas Poussin – Autoportrait du Louvre, 1650

Le portrait est signé : Effigies Nicolai Poussini Andelyensis Pictoris. Anno Aetatis 56. Romae Anno jubilei 1650 (portrait du peintre Nicolas Poussin des Andelys, âgé de 56 ans, fait à Rome en 1650 – voir les détails de l’oeuvre ci-dessous).

La description qu’en fait Bellori :

« L’an 1650 il peignit de sa propre main son portrait qu’il envoya en France à M. de Chantelou, duquel portrait nous avons pris ce qui, ci-dessus, se voit imprimé. Mais sur la toile placée derrière lui on lit Effigies Nicolai Poussini, Andeliensis, Pictoris, Anno aetatis sui Romae, Anno Jubilei MDCL. Sur une autre toile est figurée la tête d’une femme, de profil, avec un oeil en haut de son diadème, c’est la peinture et deux mains apparaissent qui l’embrassent, et c’est l’amour de la dite peinture, et l’amitié à qui le portrait est dédié. Ainsi exprima-t-il sa reconnaissance et son affection pour ce Seigneur, dont le noble penchant toujours le favorisa. »

Question : Quel rapport au réel produit l’oeuvre ?

Voir le film des Frères Lumière sur l’arrivée du train en gare. Expliquer sur quelle illusion repose l’art : au cinéma quand un train approche et grandit beaucoup plus vite .qu’un train réel dans les mêmes conditions. Que révèle le spectateur ?

“ Le sens de son œuvre ne peut être déterminé par sa vie. On ne le connaîtrait pas mieux par l’histoire de l’art, c’est-à-dire en se reportant aux influences (celle des Italiens et de Tintoret, celle de Delacroix, celle de Courbet et des Impressionnistes), – aux procédés de Cézanne, ou même à son propre témoignage sur sa peinture. Ses premiers tableaux, jusque vers 1870, sont des rêves peints, un Enlèvement, un Meurtre. Ils viennent des sentiments et veulent provoquer d’abord les sentiments. Ils sont donc presque toujours peints par grands traits et donnent la physionomie morale des gestes plutôt que leur aspect visible. C’est aux Impressionnistes, et en particulier à Pissaro, que Cézanne doit d’avoir conçu ensuite la peinture non comme l’incarnation de scènes imaginées, la projection des rêves au dehors, mais comme l’étude précise des apparences, moins comme un travail d’atelier que comme un travail surnature, et d’avoir quitté la facture baroque, qui cherche d’abord à rendre le mouvement, pour les petites touches juxtaposées et les hachures patientes. Le doute de Cézanne

Mais il s’est vite séparé des Impressionnistes. L’Impressionnisme voulait rendre dans la peinture la manière même dont les objets frappent notre vue et attaquent nos sens.”

| Bataille San Romano (la contre attaque de Micheletto da Cotignola) (détail) Paolo Uccello - Paris, musée du Louvre © RMN / Daniel Arnaudet Montrer l’importance attribuée à la géométrie dans le tableau d’Uccello.En italien quattrocento signifie « les années 1400 » ce qui correspond au XVe siècle. L’Italie connaît alors une grande mutation artistique : la première Renaissance. L’Antiquité devient le modèle absolu des artistes et la philosophie humaniste place l’homme au centre du monde. Au symbolisme religieux du Moyen Age se substituent le naturalisme et la rationalisation de l’espace visuel. Un art nouveau s’élabore fondé sur la représentation de la nature, l’étude de la géométrie et de la perspective et l’équilibre des proportions. On s’éloigne alors peu à peu du gothique international qui domine encore partout en Europe.Les tendances nouvelles voient d’abord le jour à Florence, où l’architecte Brunelleschi (1377-1446) recherche des volumes simples et met au point des techniques de dessin et de projection scientifiques. Alberti (1404-1472), théoricien et savant rédige des traités qui définissent cette nouvelle conception des volumes.Les sculpteurs Ghiberti (1378-1455) et Donatello (1386-1466) puisent dans les modèles antiques un nouveau répertoire de formes et de thèmes.Dans le domaine de la peinture Masaccio (1401-1429) définit l’idéal de la Renaissance par l’observation de la nature et le rendu illusionniste des figures et de l’espace.Ucello (1397-1475) et Piero della Francesca (vers 1415-1492) mettent en pratique la science de la perspective et du raccourci. Le peintre Mantegna (1431-1506) associe une solide connaissance de l’antique et des nouveautés picturales.C’est avec Botticelli (1444-1510) que toutes ces trouvailles picturales et iconographiques prennent toute leur mesure, par ailleurs, son œuvre est très marquée par les recherches philosophiques qui se développent à la même époque.Après 1450, les expériences florentines se propagent. Les cours princières, en quête de prestige, font appel aux artistes renommés. La diffusion rapide de ces nouveautés s’explique par le climat d’émulation entre les différentes cours italiennes, c’est dans ce climat artistique que s’ouvre la Renaissance proprement dite |

textes de Descartes sur l’art

« Pour votre question, savoir si on peut établir la raison du beau, c’est tout de même que ce que vous demandiez auparavant, pourquoi un son est plus agréable que l’autre, sinon que le mot beau semble plus particulièrement se rapporter au sens de la vue. Mais généralement, ni le beau ni l’agréable ne signifient rien qu’un rapport de votre jugement à l’objet ; et parce que les jugements des hommes sont si différents, on ne peut dire que le beau ni l’agréable aient aucune mesure déterminée. Et je ne le saurais mieux expliquer, que j’ai fait autrefois, en ma Musique ; je mettrai ici les mêmes mots, parce que j’ai le livre entre les mains : "Entre les objets d’un sens, le plus agréable à l’esprit n’est pas celui qui est perçu avec le plus de facilité, ni celui qui est perçu avec le plus de difficulté. C’est celui dont la perception n’est pas assez facile pour combler l’inclination naturelle par laquelle les sens se portent vers leurs objets, et n’est pas assez difficile pour fatiguer le sens." J’expliquais "ce qui est perçu facilement ou difficilement par le sens" comme, par exemple, les compartiments d’un parterre qui ne consisteront qu’en une ou deux sortes de figures, arrangées toujours de même façon, se comprendront bien plus aisément que s’il y en avait dix ou douze, et arrangés diversement ; mais ce n’est pas à dire qu’on puisse nommer absolument l’un plus beau que l’autre mais, selon la fantaisie des uns, celui de trois sortes de figures sera le plus beau, selon celle des autres, celui de quatre, ou de cinq, etc. Mais ce qui plaira à plus de gens, pourra être nommé simplement le plus beau, ce qui ne saurait être déterminé. »

DESCARTES, Lettre à Mersenne, 18 mars 1630

Descartes avait composé en 1618 déjà, à l’âge de 22 ans, et durant son séjour à Bréda, un « Abrégé de la Musique ». Quoique la musique, en tant que partie du « quadrivium » scolaire du moyen-âge, faisait partie de la Science tout comme l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie, et était de ce fait une introduction propre aux recherches de physique, il est intéressant de noter que des observations d’ordre esthétique s’y trouvaient intercalées.« L’Objet de la Musique est le Son. Sa fin est de plaire et d’exciter en nous diverses passions ; car il est certain qu’on peut composer des airs qui seront tout ensemble tristes et agréables ; et qu’il ne faut pas trouver étrange que la musique soit capable de si différents effets, puisque les élégies même et les tragédies nous plaisent d’autant plus que plus elles excitent en nous de compassion et de douleur et qu’elles nous touchent davantage...Et il semble que ce qui fait que la voix de l’homme nous agrée plus que les autres, c’est seulement parce qu’elle est plus conforme à la nature de nos esprits ; c’est peut-être aussi cette sympathie ou antipathie d’humeur et d’inclination qui fait que la voix d’un ami nous semble plus agréable que celle d’un ennemi, etc.Chose à remarquer. Remarquez premièrement que tous les sens sont capables de quelque plaisir. Secondement, que ce plaisir de ces sens consiste en une certaine proportion et correspondance de l’objet avec le sens, etc. Dans le Discours Quatrième de sa Dioptrique il est écrit :Mais il faut que je vous dise maintenant quelque chose de la nature des sens en général, afin de pouvoir d’autant plus aisément expliquer celui de la vue. On sait déjà assez que c’est l’âme qui sent et non le corps : car on voit que, lorsqu’elle est divertie par une extase ou forte contemplation, tout le corps demeure sans sentiment, encore qu’il y ait divers objets qui le touchent. Et on sait que ce n’est pas proprement en tant qu’elle est dans les membres qui servent d’organes aux sens extérieurs qu’elle sent, mais en tant qu’elle est dans le cerveau, où elle exerce la faculté qu’on appelle le sens commun, etc... Il faut, outre cela, prendre garde à ne pas supposer que pour sentir, l’âme ait besoin de contempler quelques images qui soient envoyées par les objets jusques au cerveau, ainsi que font communément nos philosophes ; ils n’ont aucune raison de les supposer, sinon que, voyant que notre pensée peut être facilement excitée par un tableau à concevoir l’objet qui est peint, il leur a semblé qu’elle devait l’être en même façon à concevoir ceux qui touchent nos sens par quelques petits tableaux qui s’en formassent en notre tête : au lieu que nous devons considérer qu’il y a plusieurs autres choses que des images qui peuvent exciter notre pensée, comme, par exemple, les signes et les paroles, qui ne ressemblent en aucune façon aux choses qu’elles signifient. Descartes suggère plus loin[...] qu’il n’y a aucunes images qui doivent en tout ressembler aux objets qu’elles représentent, car autrement il n’y aurait pas de distinction entre l’objet et son image, mais qu’il suffit qu’elles leur ressemblent en peu de chose ; et souvent même que leur perfection dépend de ce qu’elles ne leur ressemblent pas tant qu’elles pourraient faire, comme vous voyez que les tailles douces, nous représentent des forêts, des villes, des hommes, et même des batailles et des tempêtes, bien que, d’une infinité de diverses qualités qu’elles nous font concevoir en ces objets, il n’y en ait aucune que la figure seule dont elles aient proprement la ressemblance, et encore est-ce une ressemblance fort imparfaite, vue que, sur une superficie toute plate, elles nous représentent des corps diversement relevés et enfoncés, etc., en sorte que souvent, pour être plus parfaites en qualités d’images et représenter mieux un objet, elles doivent ne lui pas ressembler. Dans le Discours Sixième : De la Vision, l’auteur explique d’abord la vision de la distance avec un seul œil, en le faisant mouvoir. Il ajoute à son explication la distinction ou confusion de la figure, constatant qu’elle (la vision de la distance) peut aussi être produite par, ensemble, la force ou la débilité de la lumière.Enfin, pour ce qui est de juger de la distance par la grandeur, ou la figure, ou la lumière, les tableaux de perspective nous montrent assez combien il est facile de s’y tromper ; car souvent, parce que les choses qui y sont peintes sont plus petites que nous ne nous imaginons qu’elles doivent être, et que leurs linéaments sont plus confus, et leurs couleurs plus brunes ou plus foibles, elles nous paroissent plus éloignées qu’elles ne sont.

III. Les sensations

Maintenant donc que mon esprit est libre de tous soins, et que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m’appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. Or il ne sera pas nécessaire, pour arriver à ce dessein, de prouver qu’elles sont toutes fausses, de quoi peut-être je ne viendrais jamais à bout ; mais, d’autant que la raison me persuade déjà que je ne dois pas moins soigneusement m’empêcher de donner créance aux choses qui ne sont pas entièrement certaines et indubitables qu’à celles qui nous paraissent manifestement être fausses le moindre sujet de douter que j’y trouverai suffira pour me les faire toutes rejeter. Et pour cela il n’est pas besoin que je les examine chacune en particulier, ce qui serait d’un travail infini ; mais parce que la ruine des fondements entraîne nécessairement avec soi tout le reste de l’édifice, je m’attaquerai d’abord aux principes sur lesquels toutes mes anciennes opinions étaient appuyées. Tout ce que j’ai reçu jusqu’à présent pour le plus vrai et assuré, je l’ai appris des sens, ou par les sens : or j’ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés.

Mais encore que les sens nous trompent quelquefois, touchant les choses peu sensibles et fort éloignées, il s’en rencontre peut-être beaucoup d’autres desquelles on ne peut pas raisonnablement douter quoique nous les connaissions par leur moyen : par exemple que je sois ici assis auprès du feu vêtu d’une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains et autres choses de cette nature. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi ? si ce n’est peut-être que je me compare à ces insensés de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile qu’ils assurent constamment qu’ils sont des rois lorsqu’ils sont très pauvres ; qu’ils sont vêtus d’or et de pourpre lorsqu’ils sont tout nus ; ou s’imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Mais quoi ? ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. Toutefois j’ai ici à considérer que je suis homme et par conséquent que j’ai coutume de dormir et de me représenter en mes songes les mêmes choses ou quelquefois de moins vraisemblables que ces insensés, lorsqu’ils veillent. Combien de fois m’est-il arrivé de songer, la nuit, que j’étais en ce lieu, que j’étais habillé que j’étais auprès du feu quoique je fusse tout nu dedans mon lit ? Il me semble bien a présent que ce n’est point avec des yeux endormis que je regarde ce papier ; que cette tête que je remue n’est point assoupie ; que c’est avec dessein et de propos délibéré que j’étends cette main et que je la sens : ce qui arrive dans le sommeil ne semble point si clair ni si distinct que tout ceci. Mais en y pensant soigneusement je me ressouviens d’avoir été souvent trompé, lorsque je dormais, par de semblables illusions. Et m’arrêtant sur cette pensée, je vois si manifestement qu’il n’y a point d’indices concluants ni de marques assez certaines par où l’on puisse distinguer nettement la veille d’avec le sommeil que j’en suis tout étonné ; et mon étonnement est tel, qu’il est presque capable de me persuader que je dors

IV. Les couleurs

Supposons donc maintenant que nous sommes endormis, et que toutes ces particularités-ci, à savoir, que nous ouvrons les yeux, que nous remuons la tête, que nous étendons les mains, et choses semblables, ne sont que de fausses illusions ; et pensons que peut-être nos mains, ni tout notre corps, ne sont pas tels que nous les voyons.

Toutefois il faut au moins avouer que les choses qui nous sont représentées dans le sommeil, sont comme des tableaux et des peintures, qui ne peuvent être formées qu’à la ressemblance de quelque chose de réel et de véritable ; et qu’ainsi, pour le moins, ces choses générales, à savoir, des yeux, une tête, des mains, et tout le reste du corps, ne sont pas choses imaginaires, mais vraies et existantes. Car de vrai les peintres, lors même qu’ils s’étudient avec le plus d’artifice à représenter des sirènes et des satyres par des formes bizarres et extraordinaires, ne leur peuvent pas toutefois attribuer des formes et des natures entièrement nouvelles, mais font seulement un certain mélange et composition des membres de divers animaux ; ou bien, si peut-être leur imagination est assez extravagante pour inventer quelque chose de si nouveau, que jamais nous n’ayons rien vu de semblable, et qu’ainsi leur ouvrage nous représente une chose purement feinte et absolument fausse, certes a tout le moins les couleurs dont ils le composent doivent-elles être véritables. Et par la même raison, encore que ces choses générales, à savoir, des yeux, une tête, des mains, et autres semblables, pussent être imaginaires, il faut toutefois avouer qu’il y a des choses encore plus simples et plus universelles, qui sont vraies et existantes ; du mélange desquelles, ni plus ni moins que de celui de quelques véritables couleurs, toutes ces images des choses qui résident en notre pensée, soit vraies et réelles, soit feintes et fantastiques, sont formées. De ce genre de choses est la nature corporelle en général, et son étendue ; ensemble la figure des choses étendues, leur quantité ou grandeur, et leur nombre ; comme aussi le lieu où elles sont, le temps qui mesure leur durée, et autres semblables. C’est pourquoi peut-être que de là nous ne conclurons pas mal, si nous disons que la physique, l’astronomie, la médecine, et toutes les autres sciences qui dépendent de la considération des choses composées, sont fort douteuses et incertaines ; mais que l’arithmétique, la géométrie, et les autres sciences de cette nature, qui ne traitent que de choses fort simples et fort générales, sans se mettre beaucoup en peine si elles sont dans la nature, ou si elles n’y sont pas, contiennent quelque chose de certain et d’indubitable. Car, soit que je veille ou que je dorme, deux et trois joints ensemble formeront toujours le nombre de cinq, et le carré n’aura jamais plus de quatre côtés ; et il ne semble pas possible que des vérités si apparentes puissent être soupçonnées d’aucune fausseté ou d’incertitude.

| . Toutefois il y a longtemps que j’ai dans mon esprit une certaine opinion, qu’il y a un Dieu qui peut tout, et par qui j’ai été créé et produit tel que je suis. Or qui me peut avoir assuré que ce Dieu n’ait point fait qu’il n’y ait aucune terre, aucun ciel, aucun corps étendu, aucune figure, aucune grandeur, aucun lieu, et que néanmoins j’aie les sentiments de toutes ces choses, et que tout cela ne me semble point exister autrement que je le vois ? Et même, comme je juge quelquefois que les autres se méprennent, même dans les choses qu’ils pensent savoir avec le plus de certitude, il se peut faire qu’il ait voulu que je me trompe toutes les fois que je fais l’addition de deux et de trois, ou que je nombre les côtés d’un carré, ou que je juge de quelque chose encore plus facile, si l’on se peut imaginer rien de plus facile que cela. Mais peut-être que Dieu n’a pas voulu que je fusse déçu de la sorte, car il est dit souverainement bon. Toutefois, si cela répugnait à sa bonté, de m’avoir fait tel que je me trompasse toujours, cela semblerait aussi lui être aucunement contraire, de permettre que je me trompe quelquefois, et néanmoins je ne puis douter qu’il ne le permette. 14 Il y aura peut-être ici des personnes qui aimeront mieux nier l’existence d’un Dieu si puissant, que de croire que toutes les autres choses sont incertaines. Mais ne leur résistons pas pour le présent, et supposons, en leur faveur, que tout ce qui est dit ici d’un Dieu soit une fable. Toutefois, de quelque façon qu’ils supposent que je sois parvenu à l’état et à l’être que je possède, soit qu’ils l’attribuent à quelque destin ou fatalité, soit qu’ils le réfèrent au hasard, soit qu’ils veuillent que ce soit par une continuelle suite et liaison des choses, il est certain que, puisque faillir et se tromper est une espèce imperfection, d’autant moins puissant sera l’auteur qu’ils attribueront à mon origine, d’autant plus serat-il probable que je suis tellement imparfait que je me trompe toujours. Auxquelles raisons je n’ai certes rien à répondre, mais je suis contraint d’avouer que, de toutes les opinions que j’avais autrefois reçues en ma créance pour véritables, il n’y en a pas une de laquelle je ne puisse maintenant douter, non par aucune inconsidération ou légèreté, mais pour des raisons très fortes et mûrement considérées : de sorte qu’il est nécessaire que j’arrête et suspende désormais mon jugement sur ces pensées et que je ne leur donne pas plus de créance, que je ferais à des choses qui me paraîtraient évidemment fausses, si je désire trouver quelque chose de constant et d’assuré dans les sciences. Mais il ne suffit pas d’avoir fait ces remarques, il faut encore que je prenne soin de m’en souvenir ; car ces anciennes et ordinaires opinions me reviennent encore souvent en la pensée, le long et familier usage qu’elles ont eu avec moi leur donnant droit d’occuper mon esprit contre mon gré, et de se rendre presque maîtresses de ma créance. Et je ne me désaccoutumerai jamais d’y acquiescer, et de prendre confiance en elles, tant que je les considérerai telles qu’elles sont en effet, c’est à savoir en quelque façon douteuses, comme je viens de montrer, et toutefois fort probables, en sorte que l’on a beaucoup plus de raison de les croire que de les nier. C’est pourquoi je pense que j’en userai plus prudemment, si, prenant un parti contraire, j’emploie tous mes soins à me tromper moi-même, feignant que toutes ces pensées sont fausses et imaginaires ; jusqu’à ce qu’ayant tellement balancé mes préjugés, qu’ils ne puissent faire pencher mon avis plus d’un côté que d’un autre, mon jugement ne soit plus désormais maîtrisé par de mauvais usages et détourné du droit chemin qui le peut conduire à la connaissance de la vérité. Car je suis assuré que cependant il ne peut y avoir de péril ni d’erreur en cette voie, et que je ne saurais aujourd’hui trop accorder à ma défiance, puisqu’il n’est pas maintenant question d’agir, mais seulement de méditer et de connaître. Je supposerai donc qu’il y a, non point un vrai Dieu, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je penserai que le ciel, l’air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons, ne sont que des illusions et tromperies, dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérerai moi-même comme n’ayant point de 15 mains, point d’yeux, point de chair, point de sang, comme n’ayant aucuns sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Je demeurerai obstinément attaché à cette pensée ; et si, par ce moyen, il n’est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d’aucune vérité, à tout le moins il est en ma puissance de suspendre mon jugement. C’est pourquoi je prendrai garde soigneusement de ne point recevoir en ma croyance aucune fausseté, et préparerai si bien mon esprit à toutes les ruses de ce grand trompeur, que, pour puissant et rusé qu’il soit, il ne pourra jamais rien imposer. Mais ce dessein est pénible et laborieux, et une certaine paresse m’entraîne insensiblement dans le train de ma vie ordinaire. Et tout de même qu’un esclave qui jouissait dans le sommeil d’une liberté imaginaire, lorsqu’il commence à soupçonner que sa liberté n’est qu’un songe, craint d’être réveillé, et conspire avec ces illusions agréables pour en être plus longuement abusé, ainsi je retombe insensiblement de moi-même dans mes anciennes opinions, et j’appréhende de me réveiller de cet assoupissement, de peur que les veilles laborieuses qui succéderaient à la tranquillité de ce repos, au lieu de m’apporter quelque jour et quelque lumière dans la connaissance de la vérité, ne fussent pas suffisantes pour éclaircir les ténèbres des difficultés qui viennent d’être agitées. |

| début MÉDITATION SECONDE DE LA NATURE DE L’ESPRIT HUMAIN ; ET QU’IL EST PLUS AISÉ À CONNAÎTRE QUE LE CORPS La Méditation que je fis hier m’a rempli l’esprit de tant de doutes, qu’il n’est plus désormais en ma puissance de les oublier. Et cependant je ne vois pas de quelle façon je les pourrai résoudre ; et comme si tout à coup j’étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris, que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Je m’efforcerai néanmoins, et suivrai derechef la même voie où j’étais entré hier, en m’éloignant de tout ce en quoi je pourrai imaginer le moindre doute, tout de même que si je connaissais que cela fût absolument faux ; et je continuerai toujours dans ce chemin, jusqu’à ce que j’aie rencontré quelque chose de certain, ou du moins, si je ne puis autre chose, jusqu’à ce que j’aie appris certainement, qu’il n’y a rien au monde de certain. Archimède, pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, ne demandait rien qu’un point qui fût fixe et assuré. Ainsi j’aurai droit de concevoir de hautes espérances, si je suis assez heureux pour trouver seulement une chose qui soit certaine et indubitable. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses ; je me persuade que rien n’a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente ; je pense n’avoir aucun sens ; je crois que le corps, la figure, l’étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu’est-ce donc qui pourra être estimé véritable ? Peut-être rien autre chose, sinon qu’il n’y a rien au monde de certain. |

| Textes à mettre en perspective. | |

|---|---|

| TEXTES D’ E. Panofsky | TEXTES (SUITE) |

| Le problème de la perspective en peinture "Pour pouvoir opérer la construction d’un espace entièrement rationnel, c’est-à-dire infini, continu, et homogène, on présuppose facilement dans toute cette « perspective centrale » deux données essentielles : d’abord, que notre vision est le fait d’un oeil unique et immobile ; ensuite que le plan d’intersection de la pyramide visuelle peut à juste titre passer pour une reproduction adéquate de l’image visuelle. Or ces deux présupposés reviennent en vérité à faire hardiment abstraction de la réalité, s’il nous est permis dans ce cas de désigner par « réalité » l’impression visuelle subjective. En effet, la structure d’un espace infini, continu et homogène, en un mot d’un espace purement mathématique, se situe très précisément à l’opposé de la structure de l’espace psychophysiologique : « La perception sensible ne connaît pas la notion d’infini ; elle est au contraire d’emblée restreinte par les limites de là faculté même de perception, et donc bornée à un canton bien délimité de l’élément spatial. Pas plus que d’infinité on ne peut parler d’homogénéité de l’espace perçu. L’homogénéité de l’espace géométrique repose en dernière analyse sur le fait que tous les points qui s’agglomèrent dans cet espace ne sont rien d’autre que de simples déterminations topologiques qui ne possèdent, en dehors de cette relation, de cette « situation » dans laquelle ils se trouvent, aucun contenu propre et autonome. Leur réalité est intégralement contenue dans leur rapport réciproque ; il s’agit d’une réalité « fonctionnelle » et non plus substantielle. Étant donné que ces points sont au fond vides de tout contenu, et qu’ils sont simplement devenus l’expression de relations idéelles, il ne peut être question, pour eux aussi, d’une quelconque diversité de contenu. Leur homogénéité ne signifie rien d’autre que cette identité de structure, qui est fondée sur le caractère commun de leur tâche logique, de leur signification et de leur détermination idéelles. L’espace homogène n’est donc jamais un espace donné : c’est un espace engendré par une construction. Ainsi donc le concept géométrique d’homogénéité peut très exactement être exprimé par le postulat selon lequel, à partir de chaque point de l’espace, il est possible d’effectuer des constructions semblables en tous lieux et dans`toutes les directions. Dans l’espace de la perception immédiate, ce postulat ne peut jamais être satisfait. On ne trouve dans cet espace aucune homogénéité des lieux et des directions : chaque lieu a sa modalité propre et sa valeur. L’espace visuel comme l’espace tactile s’accordent sur un point : à l’inverse de l’espace métrique de la géométrie euclidienne, ils sont « anisotropes » et « inhomogènes ». Dans ces deux espaces physiologiques, les trois directions principales : devant et derrière, haut et bas, droite et gauche, ne sont pas équivalentes » [Ernst Cassirer, 1925, pp. 107 sq.]. Pour la vision psychophysiologique de l’espace, il existe, plus accentuée encore que dans le cas de l’ « avant », et de l’ « arrière », ou de toute autre direction corporelle, une différence de valeur entre les corps solides et l’étendue intermédiaire d’espace libre, celui-ci étant, dans la perception immédiate et non rationalisée mathématiquement et d’un point de vue qualitatif, totalement différent des « choses » (cf. sur cette question E. R. Jaensch). De cette structure propre à l’espace psychophysiologique, la construction qui vise à la perspective exacte fait radicalement abstraction. En effet, tout se passe comme si elle avait pour fin, et non seulement pour effet, de réaliser dans la représentation de l’espace cette infinité et cette inhomogénéité dont l’expérience immédiatement vécue de ce même espace ne sait rien, de transformer en quelque sorte l’espace psychophysiologique en espace mathématique. Elle nie par conséquent la différence entre devant et derrière, gauche et droite, corps et étendue intermédiaire (« espace libre ») afin de fondre l’ensemble des parties de l’espace et de ses contenus en un seul et unique quantum continuum ; elle ignore que notre vision est le fait non pas d’un oeil unique et immobile, mais de deux yeux constamment en mouvement et que, par conséquent, le « champ visuel » prend la forme d’une sphéroïde ; elle ne se soucie pas davantage de l’énorme différence existant entre l’ « image visuelle », psychologiquement conditionnée, qui transmet le monde visible à notre conscience, et l’ « image rétinienne », mécaniquement conditionnée, qui se peint sur l’oeil, organe anatomique." Erwin Panofsky, La perspective comme forme symbolique, 1927, I, Les Éditions de Minuit, 1975, p. 41-43. | "À ce titre, la mosaïque d’Abraham, qui se trouve dans la basilique de San-Vitale à Ravenne est une oeuvre particulièrement remarquable, car on peut y constater de manière presque tangible la destruction de l’idée même de perspective. En effet, non seulement les plantes, mais encore les formes de relief qui, dans les paysages de l’Odyssée de l’Esquilin sont coupés par les bords du tableau comme par un simple « cadre de fenêtre », doivent désormais s’accommoder de la courbure de l’oeuvre. On trouverait difficilement illustration plus claire du nouvel effacement de la loi selon laquelle un espace est simplement découpé par les bords du tableau devant la loi selon laquelle une surface est délimitée par ces mêmes bords. Le tableau n’accepte plus d’être une brèche traversée par le regard, il veut désormais opposer au spectateur une surface totalement pleine. Ainsi définie, cette surface en arrive à priver aussi les « raccourcis » de l’art de la Rome hellénistique de leur sens primitif. Ceux-ci n’ont du coup plus rien de ces représentations destinées à ouvrir l’espace, mais comme en même temps ils conservent cette apparence formelle que peuvent fixer des lignes, ils connaissent les renversements de sens les plus bizarres, souvent extraordinairement expressifs : cette fenêtre ouverte sur l’espace qu’empruntait autrefois le regard pour « traverser » le plan figuratif commence à se fermer. Mais, en même temps, on fait, dans ce cas précis, une autre découverte. Les éléments du tableau n’entretiennent plus entre eux, ou si peu désormais, ce double rapport d’une dynamique de corporalité mimique et de spatialité perspective. Désormais, un rapport nouveau, en un certain sens plus profond, les relie. En effet, ils vont en quelque sorte constituer un tissu immatériel mais sans faille, dans la texture duquel l’alternance rythmique de la couleur et de l’or ou, pour l’art du relief, du clair et de l’obscur, créera une unité dont la réalité ne souffre pas de n’être que de couleur et de lumière. Cette unité avec sa forme particulière trouve son analogon théorique dans la conception que la philosophie de son temps se fait de l’espace, c’est-à-dire dans cette métaphysique de la lumière qui caractérise le néoplatonisme païen et chrétien. « L’espace n’est rien d’autre que la plus subtile des lumières », enseigne Proclus [142 a] ; dès lors et pour la première fois, philosophes et artistes, saisissent le monde comme un continuum, semblant pourtant, du même coup, le dépouiller de sa compacité et de sa rationalité ; en effet, par cette métamorphose, l’espace est devenu un fluide homogène et si l’on peut dire homogénéisant ; mais il n’est toujours pas mesurable et il reste même un espace sans dimension. Ainsi donc, avant de s’engager sur le chemin qui devait le mener à l’ « espace systématique » des modernes, l’artiste a dû commencer par s’attaquer à ce monde désormais unifié, mais fluctuant au gré de la lumière, pour le transformer en un monde qui obéirait aux lois de la substance et de la mesure—entendues bien sûr non pas dans leur acception antique mais dans leur acception médiévale." Erwin Panofsky, La perspective comme forme symbolique, 1927, III, Les Éditions de Minuit, 1975, p. 98-100. |

"En effet, la vision perspective, qu’on l’interprète et qu’on l’exploite plutôt dans le sens du rationalisme et de l’objectivisme ou à l’inverse plutôt dans le sens de l’accidentel et du subjectivisme, repose sur la volonté (même si celle-ci fait autant qu’on voudra abstraction de toute référence au « donné » psychophysiologique) de construire l’espace figuratif à partir des éléments et sur le schéma de l’espace visuel empirique. Ainsi, la perspective mathématise l’espace visuel, mais c’est précisément l’espace visuel qu’elle mathématise ; elle instaure un ordre, mais c’est dans les phénomènes visuels qu’elle l’instaure. En dernière analyse, entre le reproche qu’on lui fait de réduire l’« être véritable » à n’être plus que le phénomène éphémère de choses vues et le reproche inverse, celui d’entraver la liberté et pour ainsi dire la spiritualité de l’imagination des formes, en fixant cette dernière à un phénomène de choses vues, il y a à peine plus qu’un déplacement d’accent. En opérant ce curieux transfert de l’objectalité artistique dans le domaine du phénoménal, la vision perspective interdit à l’art religieux cette région du magique où l’oeuvre d’art accomplit elle-même des miracles et la région du symbolique dogmatique où elle prophétise le miracle ou témoigne de son existence ; mais elle ouvre à cet art religieux une région tout à fait nouvelle, celle du « visionnaire » où le miracle devient alors l’expérience immédiatement vécue par le spectateur, les événements surnaturels faisant pour ainsi dire irruption dans l’espace visuel, apparemment naturel de ce spectateur et le « pénétrant » à proprement parler de leur surnaturalité grâce à cette irruption même. Elle lui ouvre aussi la région du psychologique, entendu en son sens le plus élevé, où c’est plutôt dans l’âme de la personne représentée dans l’oeuvre d’art que s’accomplit alors le miracle. Les grandes phantasmagories du baroque—déjà préparées, en dernière analyse, par la Sixtine de Raphaël, l’Apocalypse de Durer et le Triptyque d’Isenheim de Grünewald et même, si l’on veut, déjà par la fresque du saint Jean Baptiste à Patmos de Giotto à Santa-Croce, tout comme les oeuvres tardives de Rembrandt —n’eussent pas été possibles sans la vision perspective de l’espace, qui, par la métamorphose de l’essence (ousia) en apparence (phainomenon) semble réduire le divin à un simple contenu de la conscience humaine jusqu’à en faire un réceptacle du divin. Ce n’est donc pas un hasard si jusqu’ici cette vision perspective de l’espace s’est imposée à deux reprises dans le cours de l’évolution artistique : la première fois comme le signe d’un achèvement lorsque s’effondra la « théocratie » des Anciens, la deuxième fois comme le signe d’un avènement lorsque se dressa l’ « anthropocratie » des modernes." Erwin Panofsky, La perspective comme forme symbolique, 1927, IV, Les Éditions de Minuit, 1975, p. 181-182. | "Cette discordance montre d’une part que le concept d’∞ est encore en plein devenir et d’autre part (d’ailleurs c’est là que réside sa signification pour l’histoire de l’art) que la construction graphique du groupe de figures passe avant la construction graphique de l’espace. Cette priorité prévaudra longtemps malgré le sentiment, très fort dès cette époque, de l’unité de l’espace et de ses contenus et en dépit des efforts déployés pour rendre sensible cette unité. En effet, nous n’en sommes pas encore au stade où, comme devait le déclarer Pomponius Gauricus, cent soixante ans plus tard « le lieu existant avant le corps placé en ce lieu, il doit nécessairement être fixé graphiquement en premier ». Pomponius Gauricus dit exactement : Omne corpus quocunque statu constiterit, in aliquo quidem necesse est esse loco. Hoc quum ita sit, quod prius erat, prius quoque et heic nobis considerandum, At qui locus prior sit necesse est quam corpus locatum, Locus igitur primo designabitur, id quod planum uocant.[1] Cette priorité de l’espace sur les objets singuliers (qui s’affirme avec une netteté exemplaire dans la célèbre esquisse que Léonard de Vinci a faite pour le fond de l’Adoration des Rois mages de Florence) s’accentuera toujours davantage au cours du XVIe siècle, pour aboutir aux formulations classiques de Telesio et de Bruno (cf. citation ci-dessous, p. 158) ; [en outre, cf. L. Olschki, II, 1924, pp. 1 sq. et surtout pp. 36 sq.]." Erwin Panofsky, La perspective comme forme symbolique, 1927, III, Les Éditions de Minuit, 1975, p.129-130. " « Espace en hauteur » (Hochraum), « espace proche » (Nahraum), « espace oblique » (Schrägraum) ; ces trois formes de représentation de l’espace expriment la conception selon laquelle, dans la représentation artistique, c’est du sujet que la spatialité reçoit toutes ses déterminations spécifiques – et pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces trois formes de représentation marquent le moment précis où (en philosophie Descartes, en théorie de la perspective grâce à Desargues) l’espace, en tant que notion porteuse d’une vision du monde, se trouve définitive épuré de tout ingrédient subjectif. En effet, l’art, en gagnant de haute lutte le droit de déterminer de sa propre autorité ce que seraient le « haut » et le « bas », l’ « arrière », et l’ « avant », la « gauche » et la « droite » n’a au fond restitué au sujet que ce qui aurait dû d’emblée lui revenir, car si les Anciens ont revendiqué pour l’espace le droit de considérer ces propriétés comme objectivement siennes, ce fut seulement per nefas, même si on doit y voir la force de la nécessité historique. L’espace figuratif moderne, par son arbitraire dans le choix de la direction et de l’éloignement, marque de son sceau l’espace théorique moderne et son indifférence à l’égard de ce même choix ; cet arbitraire correspond ainsi parfaitement, non seulement chronologiquement mais aussi concrètement, à ce stade d’évolution de la théorie de la perspective où celle-ci, à la suite des travaux de Desargues, s’est transformée en une géométrie projective générale en faisant aussi – grâce au remplacement, opéré pour la première fois, du « cône visuel » unilatéral d’Euclide par le « faisceau géométrique de rayons » multilatéral totalement abstraction de la direction du regard et en ouvrant ainsi toutes les directions de l’espace uniformément. Mais, en retour, il est aisé de voir combien sur le plan artistique la conquête de cet espace systématique, non seulement infini et « homogène » mais encore « isotrope », présuppose l’étape médiévale (et cela en dépit de toute l’apparente modernité de la peinture hellénistico-romaine tardive). Il faut attendre le « style massif » du Moyen Âge pour voir se créer cette homogénéité du substrat de la représentation sans laquelle on n’aurait pu se représenter ni l’infinité de l’espace ni son indifférence à la direction." |

"La Renaissance avait ainsi réussi à pleinement rationaliser, sur le plan mathématique aussi, l’image de l’espace qui, sur le plan esthétique, avait déjà été unifiée auparavant ; elle avait dû pour cela, nous l’avons vu, faire totale abstraction de la structure psychophysiologique de cet espace et renier l’autorité des Anciens se donnant ainsi la possibilité de construire un complexe spatial univoque et cohérent d’extension infinie (dans le cadre de la « direction du regard") à l’intérieur duquel les corps et les intervalles d’espace libre, reliés entre eux selon une loi parfaitement connue, constituent un corpus generaliter sumptum. […] En effet, on disposait désormais d’une règle universellement valable et mathématiquement fondée, dont on pouvait « déduire quel écartement devait séparer tel objet de tel autre ou au contraire quel rapport devait s’établir entre eux, pour que la compréhension que l’on aurait de la représentation ne soit ni entravée par la surcharge ni lésée par la pauvreté. » […] Ainsi la grande évolution allant de l’espace agrégatif à l’espace systématique trouvait là sa conclusion provisoire ; et, d’un autre côté, cette conquête dans le domaine de la perspective n’est rien d’autre que l’expression concrète du progrès simultanément accompli sur le plan de la théorie de la connaissance et de la philosophie de la nature. En effet, dans les années mêmes où la spatialité de Duccio et de Giotto, correspondant à la période de transition de la scolastique classique, était supplantée par l’élaboration progressive de la véritable perspective centrale, avec la spatialité infiniment étendue, centrée autour d’un point de vue pris arbitrairement, dans ces mêmes années la pensée abstraite consommait publiquement et de façon décisive la rupture, jusque-là toujours voilée, avec la vision aristotélicienne du monde en abandonnant la notion d’un cosmos édifié autour du centre de la terre considéré comme un centre absolu et enfermé par la sphère externe du ciel considérée comme une limite absolue, et en développant de ce fait le concept d’un infini dont il n’y a pas seulement un modèle en Dieu, mais qui est effectivement réalisé dans la réalité empirique (c’est-à-dire, en un sens, le concept d’un « infini en acte », énergéia apeiron, à l’intérieur de la nature)." Erwin Panofsky, La perspective comme forme symbolique, 1927, III, Les Éditions de Minuit, 1975, p. 156-157. | "Pourquoi évoquer systématiquement la perspective à travers l’Annonciation ? Pourquoi associer Annonciation et perspective ? Pour deux raisons. C’est d’abord la quantité d’Annonciations qui sont peintes au XVe siècle, et en particulier au moment où se définit la perspective en peinture. J’ai dit plus haut qu’une des toutes premières œuvres en perspective était une Annonciation ; ce n’est pas un hasard. La perspective construit une image du monde commensurable à l’homme et mesurable par l’homme, tandis que l’Annonciation, de son côté, est l’instant où l’infini vint dans le fini, l’incommensurable dans la mesure, comme le disait le prédicateur franciscain saint Bernardin de Sienne. L’Annonciation est donc un thème privilégié pour confronter la perspective à ses limites et à ses possibilités de représentation, et certains peintres et certains milieux intellectuels ne s’en sont pas privés au XVe siècle. En effet, l’Annonciation n’est pas seulement l’histoire visible de l’Ange allant saluer Marie, c’est aussi, lové dans cette histoire visible, le mystère fondateur de la religion chrétienne qu’est l’Incarnation. Il n’y a que deux mystères dans la religion chrétienne : l’Incarnation et la Résurrection. L’Annonciation est donc au fondement de la foi chrétienne, parce que avec l’Incarnation on passe de l’ère de la Loi, qui est celle de Moïse avec l’Ancien Testament, à l’ère de la Grâce, qui est celle de Jésus dont la mort permet de racheter la Loi, qui avait enregistré le Péché et les commandements. La Loi demeure valide, mais la Grâce vient s’y superposer, comme le montrent très bien les fresques latérales de la chapelle Sixtine montrant en parallèle Moïse et le Christ. Le fait est que certains peintres étaient conscients de la valeur fondatrice de ce moment où l’incommensurable vient dans la mesure, le fini dans l’infini, le Créateur dans la créature, l’infigurable dans la figure, l’inénarrable dans le discours – je peux continuer, saint Bernardin a écrit une page entière de ces oxymores ! Un moment d’articulation décisive de l’histoire spirituelle et du destin de l’Humanité." Daniel Arasse, Histoires de Peintures, Éditions Denoël, 2004, p. 65-66. |

C’est cette intention que Merleau-Ponty voit, par exemple, au fond des recherches de Cézanne sur la perspective. À cet égard, on sait qu’Erwin Panofsky, dans son essai consacré à La perspective comme forme symbolique a reconnu dans la solution perspective dominante depuis le Quattrocento jusqu’au début du xxe siècle – et de laquelle Cézanne a cherché à se dégager – la conception moderne de l’espace géométrique que Descartes a théorisée au moyen de la notion de res extensa : « substance étendue », homogène, infinie, régie par des lois rationnelles exprimables numériquement et représentables graphiquement, et, par conséquent, indépendante de toutes les qualités sensibles des choses (dureté, couleur, odeur, saveur, etc.), dont notre expérience corporelle témoigne. Par contre, Merleau-Ponty souligne que « les déformations perspectives opérées par Cézanne obéissent à l’effort de porter à l’expression notre adhésion perceptive au monde.

C’est donc à ce domaine de considérations qu’il faut relier l’interprétation merleau-pontienne des déformations de Cézanne lorsque, à propos du Portrait de Gustave Geffroy peint par celui-ci en 1895, Merleau-Ponty observe que « la table de travail, dans le portrait de Gustave Geffroy, s’étale dans le bas du tableau contre les lois de la perspective. À propos du même tableau, et il en déduit que « les recherches de Cézanne dans la perspective découvrent par leur fidélité aux phénomènes ce que la psychologie récente devait formuler. La perspective vécue, celle de notre perception, n’est pas la perspective géométrique ou photographique

Dans un autre passage de la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty affirme : « Chaque aspect de la chose qui tombe sous notre perception n’est encore qu’une invitation à percevoir au-delà et qu’un arrêt momentané dans le processus perceptif. Si la chose même était atteinte, elle serait désormais étalée devant nous et sans mystère. Elle cesserait d’exister comme chose au moment même où nous croirions la posséder. Ce qui fait la “réalité” de la chose est donc justement ce qui la dérobe à notre possession. L’aséité de la chose, sa présence irrécusable et l’absence perpétuelle dans laquelle elle se retranche sont deux aspects inséparables de la transcendance » (Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 270).

| Expliquer le sens de l’inhumain : En somme, la peinture de Cézanne – et c’est, semble-t-il, sa nouveauté la plus inquiétante pour Merleau-Ponty – dépayse le corps humain, en lui ôtant la confiance naïve d’être dans un monde constitué par lui et pour lui, car une telle peinture s’efforce d’exprimer ce versant de la Terre qui ne se meut pas parce qu’il reste en deçà de l’ordre humain de la science, ce versant anticopernicien de notre expérience primordiale de la Terre, ce versant inhumain du monde sur lequel l’existence humaine est installée |

Il les représentait dans l’atmosphère où nous les donne la perception instantanée, sans contours absolus, liés entre eux par la lumière et l’air. Pour rendre cette enveloppe lumineuse, il fallait exclure les terres, les ocres, les noirs et n’utiliser que les sept couleurs du prisme. Pour représenter la couleur des objets, il ne suffisait pas de reporter sur la toile leur ton local, c’est-à-dire la couleur qu’ils prennent quand on les isole de ce qui les entoure, il fallait tenir compte dès phénomènes de contraste qui dans la nature modifient les couleurs locales.

| De la couleur l’expérience de la couleur par le daltonnien conduit à interroger l’origine des couleurs : perception subjective ou donnée extérieure ?Descartes et Locke : les propriétés de l’objet sont indépendantes du sujet et les propriétés secondes qui sont changeantes. Exemple du morceau de cirede nuit les couleurs disparaissentLocke est un empîriste. L’exemple du porphyre reprend l’exemple du morceau de cire de Descartes et présente son questionnement | S 19 . Considérons la couleur rouge et blanche dans le porphyre : faites que la lumière ne donne pas dessus , sa couleur s’évanouit , et le porphyre ne produit plus de telles idées en nous . La lumière revient - elle , le porphyre excite encore en nous l’idée de ces couleurs . Peut - on se figurer qu’il soit arrivé aucune altération réelle dans le porphyre par la présence ou l’absence de la lumière , et que ces idées de blanc et de rouge soient réellement dans le porphyre lorsqu’il est exposé à la lumière , puisqu’il est évident qu’il n’a aucune couleur dans les ténèbres ? A la vé rité , il a , de jour et de nuit , telle configuration des parties qu’il faut , pour que les rayons de lumière , réfléchis de quelques parties de ce corps dur , produisent en nous l’idée du rouge , et qu’étant réfléchis de quelques autres parties , ils nous donnent l’idée du blanc : cependant , il n’y a , en aucun temps , ni blancheur ni rougeur dans le porphyre , mais seulement un arrangement de parties propre à produire ces sensations dans notre âme . Oeuvres philosophiques de Locke. Tome premier [-septieme] : De l’entendement humain. Tome 1, Volume 2John Locke |

En quoi l’impressionnisme est-il une peinture de la juxtaposition ? Expliquer Pour rendre compte de l’atmosphère vivante et populaire de la guinguette à Montmartre dans le Bal du moulin de la Galette (1876), Renoir utilise des touches colorées et le tableau sera critiqué à l’époque pour le manque de netteté des formes.Mis à part Degas, qui a toujours préféré travailler en atelier, les impressionnistes peignent en plein air et relativement vite : la palette de couleur est limitée et l’application de la couleur sur la toile est visible. Ils mélangent peu les couleurs, les empâtements laissent leur empreinte sur la toile, les touches sont rapides, on parle de « virgule » pour qualifier la trace visible du pinceau. Dans la première moitié des années 1870, Manet, Renoir et Sisley rejoignent Monet qui s’est installé à Argenteuil, proche de Paris et baignée par l’un des méandres de la Seine. Leurs toiles témoignent du travail sur la couleur. Manet y peint l’une de ses œuvres les plus impressionnistes Argenteuil où la couleur bleue de l’eau est qualifiée par un critique de « bleu indigo ». Monet essaie de capter la couleur en pratiquant de petites touches fractionnées (Régates à Argenteuil, 1872).L’INFLUENCE DES ESTAMPES JAPONAISESDans leur travail sur la couleur, les impressionnistes recherchent de nouveaux repères. Les salons parisiens découvrent la « folie des impressions japonaises » selon l’expression d’Edmond de Goncourt dans son Journal en 1882 pour qualifier les estampes japonaises. JUXTAPOSITION DES TOUCHES DE COULEURDans leur procédé des touches de couleur, les impressionnistes appliquent le principe de la division des tons : le vert résulte du voisinage d’un bleu et d’un jaune, l’orange de la juxtaposition d’un rouge et d’un jaune , etc. Ils mettent en application la loi mise à jour par le chimiste Michel-Eugène Chevreul dans son essai de 1839, De la loi du contraste simultané des couleurs. Par un effet optique et non chimique, une couleur donne à une couleur avoisinante une nuance complémentaire dans le ton. La juxtaposition de taches de couleur sur la toile est retranscrite par l’œil du spectateur en un « mélange optique » : deux ou plusieurs couleurs distinctes sont perçues simultanément comme une nouvelle couleur par l’œil humain.Pissarro va pousser loin cet effet optique en utilisant des touches de plus en plus petites de couleurs contrastées (Le Marché à la volaille, Pontoise, 1882). Dans les années 1880, le peintre Georges Seuratsystématise cette technique picturale en juxtaposant de petites taches de couleur pure, comme des points individuels, d’où le nom de divisionnisme pour qualifier son œuvre post-impressionniste. Pour rendre compte de l’atmosphère vivante et populaire de la guinguette à Montmartre dans le Bal du moulin de la Galette (1876), Renoir utilise des touches colorées et le tableau sera critiqué à l’époque pour le manque de netteté des formes.Mis à part Degas, qui a toujours préféré travailler en atelier, les impressionnistes peignent en plein air et relativement vite : la palette de couleur est limitée et l’application de la couleur sur la toile est visible. Ils mélangent peu les couleurs, les empâtements laissent leur empreinte sur la toile, les touches sont rapides, on parle de « virgule » pour qualifier la trace visible du pinceau. Dans la première moitié des années 1870, Manet, Renoir et Sisley rejoignent Monet qui s’est installé à Argenteuil, proche de Paris et baignée par l’un des méandres de la Seine. Leurs toiles témoignent du travail sur la couleur. Manet y peint l’une de ses œuvres les plus impressionnistes Argenteuil où la couleur bleue de l’eau est qualifiée par un critique de « bleu indigo ». Monet essaie de capter la couleur en pratiquant de petites touches fractionnées (Régates à Argenteuil, 1872).L’INFLUENCE DES ESTAMPES JAPONAISESDans leur travail sur la couleur, les impressionnistes recherchent de nouveaux repères. Les salons parisiens découvrent la « folie des impressions japonaises » selon l’expression d’Edmond de Goncourt dans son Journal en 1882 pour qualifier les estampes japonaises. JUXTAPOSITION DES TOUCHES DE COULEURDans leur procédé des touches de couleur, les impressionnistes appliquent le principe de la division des tons : le vert résulte du voisinage d’un bleu et d’un jaune, l’orange de la juxtaposition d’un rouge et d’un jaune , etc. Ils mettent en application la loi mise à jour par le chimiste Michel-Eugène Chevreul dans son essai de 1839, De la loi du contraste simultané des couleurs. Par un effet optique et non chimique, une couleur donne à une couleur avoisinante une nuance complémentaire dans le ton. La juxtaposition de taches de couleur sur la toile est retranscrite par l’œil du spectateur en un « mélange optique » : deux ou plusieurs couleurs distinctes sont perçues simultanément comme une nouvelle couleur par l’œil humain.Pissarro va pousser loin cet effet optique en utilisant des touches de plus en plus petites de couleurs contrastées (Le Marché à la volaille, Pontoise, 1882). Dans les années 1880, le peintre Georges Seuratsystématise cette technique picturale en juxtaposant de petites taches de couleur pure, comme des points individuels, d’où le nom de divisionnisme pour qualifier son œuvre post-impressionniste. Paysage marin à Port-en-Bessin, huile sur toile (65,1 x 80,9 cm) de Georges Seurat, 1888.Credit : don de la W. Averell Harriman Foundation en mémoire de Marie N. Harriman, National Gallery of Art, Washington D.C.cliquer pour agrandir l’image. Paysage marin à Port-en-Bessin, huile sur toile (65,1 x 80,9 cm) de Georges Seurat, 1888.Credit : don de la W. Averell Harriman Foundation en mémoire de Marie N. Harriman, National Gallery of Art, Washington D.C.cliquer pour agrandir l’image. |

De plus, chaque couleur que nous voyons dans la nature provoque par une sorte de contrecoup, la vision de la couleur complémentaire, et ces complémentaires s’exaltent. Pour obtenir sur le tableau, qui sera vu dans la lumière faible des appartements, l’aspect même des couleurs sous le soleil, il faut donc y faire figurer non seulement un vert, s’il s’agit d’herbe, mais encore le rouge complémentaire qui le fera vibrer. Enfin, le ton local lui-même est décomposé chez les impressionnistes. On peut en général obtenir chaque couleur en juxtaposant, au lieu de les mélanger, les couleurs composantes, ce qui donne un ton plus vibrant. Il résultait de ces procédés que la toile, qui n’était plus comparable à la nature point par point, restituait, par l’action des parties les unes sur les autres, une vérité générale de l’impression. Mais la peinture de l’atmosphère et la division des tons noyait en même temps l’objet et en faisait disparaître la pesanteur propre. La composition de la palette de Cézanne fait présumer qu’il se donne un autre but : il y a, non pas les sept couleurs du prisme, mais dix-huit couleurs, six rouges, cinq jaunes, trois bleus, trois verts, un noir. L’usage des couleurs chaudes et du noir montre que Cézanne veut représenter l’objet, le retrouver derrière l’atmosphère. De même il renonce à la division du ton et la remplace par des mélanges gradués, par un déroulement de nuances chromatiques, sur l’objet, par une modulation colorée qui suit la forme et la lumière reçue. La suppression des contours précis dans certains cas, la priorité de la couleur sur le dessin n’auront évidemment pas le même sens chez Cézanne et dans l’impressionnisme. L’objet n’est plus couvert de reflets, perdu dans ses rapports à l’air et aux autres objets, il est comme éclairé sourdement de l’intérieur, la lumière émane de lui, et il en résulte une impression de solidité et de matérialité. Cézanne ne renonce d’ailleurs pas à faire vibrer les couleurs chaudes, il obtient cette sensation colorante par l’emploi du bleu.

Il faudrait donc dire qu’il a voulu revenir à l’objet sans quitter l’esthétique impressionniste, qui prend modèle de la nature. Emile Bernard lui rappelait qu’un tableau, pour les classiques, exige circonscription par les contours, composition et distribution des lumières. Cézanne répond : « Ils faisaient le tableau et nous tentons un morceau de nature ».

Expliquez la réponse de Cézanne. Mettez en perspective avec son travail sur la montagne Ste Victoire https://www.canal-u.tv/chaines/universite-rennes-2-crea/cezanne-une-montagne  |

Il a dit des maîtres qu’ils « remplaçaient la réalité par l’imagination et par l’abstraction qui l’accompagne », – et de la nature qu’ « il faut se plier à ce parfait ouvrage. De lui tout nous vient, par lui, nous existons, oublions tout le reste ». Il déclare avoir voulu faire de l’impressionnisme « quelque chose de solide comme l’art des musées ». Sa peinture serait un paradoxe : rechercher la réalité sans quitter la sensation, sans prendre d’autre guide que la nature dans l’impression immédiate, sans cerner les contours, sans encadrer la couleur par le dessin, sans composer la perspective ni le tableau. C’est là ce que Bernard appelle le suicide de Cézanne : il vise la réalité et s’interdit les moyens de l’atteindre. Là se trouverait la raison de ses difficultés et aussi des déformations que l’on trouve chez lui surtout entre 1870 et 1890. Les assiettes ou les coupes posées de profil sur une table devraient être des ellipses, mais les deux sommets de l’ellipse sont grossis et dilatés.

La table de travail, dans le portrait de Gustave Geffroy, s’étale dans le bas du tableau contre les lois de la perspective. En quittant le dessin, Cézanne se serait livré au chaos des sensations. Or les sensations feraient chavirer les objets et suggéreraient constamment des illusions, comme elles le font quelquefois, – par exemple l’illusion d’un mouvement des objets quand nous bougeons la tête, – si le jugement ne redressait sans cesse les apparences. Cézanne aurait, dit Bernard, englouti ‘la peinture dans l’ignorance et son esprit dans les ténèbres’.

En réalité, on ne peut juger ainsi sa peinture qu’en laissant tomber la moitié de ce qu’il a dit et qu’en fermant les yeux à ce qu’il a peint.

Dans ses dialogues avec Emile Bernard, il est manifeste que Cézanne cherche toujours à échapper aux alternatives toutes faites qu’on lui propose, – celle des sens ou de l’intelligence, du peintre qui voit et du peintre qui pense, de la nature et de la composition, du primitivisme et de là tradition. « Il faut se faire une optique », dit-il, mais « j’entends par optique une vision logique, c’est-à-dire sans rien d’absurde ». « S’agit-il de notre nature ? » demande Bernard. Cézanne répond : « Il s’agit des deux ». – « La nature et l’art ne sont-ils pas différents ? » – « Je voudrais les unir. L’art est une aperception personnelle. Je place cette aperception dans la sensation et je demande à l’intelligence de l’organiser en œuvre ». Mais même ces formules font trop de place aux notions courantes de « sensibilité » ou « sensation » et d’ « intelligence », c’est pourquoi Cézanne ne pouvait persuader et c’est pourquoi il aimait mieux peindre.

Que signifie cette opposition entre dire et peindre ? En quoi le langage porte-t-il la distinction, la séparation ? ATTENTION Distinction et séparation n’ont pas le même sens Expliquer la tendance du langage à figer les choses. La science peut-elle sortir de sa méthode d’appréhension du monde ? |

Au lieu d’appliquer à son œuvre des dichotomies qui d’ailleurs appartiennent plus aux traditions d’école qu’aux fondateurs, – philosophes ou peintres, – de ces traditions, il vaudrait mieux être docile au sens propre de sa peinture qui est de les remettre en question, Cézanne n’a pas cru devoir choisir entre la sensation et la pensée, comme entre le chaos et l’ordre. Il ne veut pas séparer les choses fixes qui apparaissent sous notre regard et leur manière fuyante d’apparaître, il veut peindre la matière en train de se donner forme, l’ordre naissant par une organisation spontanée. Il ne met pas la coupure entre « les sens » et l’ « intelligence », mais entre l’ordre spontané des choses perçues et l’ordre humain des idées et des sciences. Nous percevons des choses, nous nous entendons sur elles, nous sommes ancrés en elles et c’est sur ce socle de « nature » que nous construisons des sciences. C’est ce monde primordial que Cézanne a voulu peindre, et voilà pourquoi ses tableaux donnent l’impression de la nature à son origine, tandis que les photographies des mêmes paysages suggèrent les travaux des hommes, leurs commodités, leur présence imminente. Cézanne n’a jamais voulu « peindre comme une brute », mais remettre l’intelligence, les idées, les sciences, la perspective, la tradition, au contact du monde naturel qu’elles sont destinées à comprendre,confronter avec la nature,comme il le dit, les sciences « qui sont sorties d’elle

| expliquer la différence entre la vision scientifique et la compréhension de la nature |

| lire | lire |

SPLEEN DE PARIS LES FENETRES XXXV Baudelaire | ..Marcel Proust, Recherche du temps perdu Tome III , Pléiade, p 895 |

| Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie.Par-delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant.Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la sienne tout aussi aisément.Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans d’autres que moi-même.Peut-être me direz-vous : "Es-tu sûr que cette légende soit la vraie ?" Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ?” | « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature ; cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d’innombrables clichés qui restent inutiles par ce que l’intelligence ne les a pas « développés ». Notre vie, et aussi la vie des autres. Le style, pour l’écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, de la différence qualitative qu’il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s’il n’y avait pas l’art, resterait le secret éternel de chacun. Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous voyons le monde se démultiplier, et, autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent à l’infini, et, bien des siècles après que s’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial » . |

Au lieu d’appliquer à son œuvre des dichotomies qui d’ailleurs appartiennent plus aux traditions d’école qu’aux fondateurs, – philosophes ou peintres, – de ces traditions, il vaudrait mieux être docile au sens propre de sa peinture qui est de les remettre en question, Cézanne n’a pas cru devoir choisir entre la sensation et la pensée, comme entre le chaos et l’ordre. Il ne veut pas séparer les choses fixes qui apparaissent sous notre regard et leur manière fuyante d’apparaître, il veut peindre la matière en train de se donner forme, l’ordre naissant par une organisation spontanée. Il ne met pas la coupure entre « les sens » et l’ « intelligence », mais entre l’ordre spontané des choses perçues et l’ordre humain des idées et des sciences.

Nous percevons des choses, nous nous entendons sur elles, nous sommes ancrés en elles et c’est sur ce socle de « nature » que nous construisons des sciences. C’est ce monde primordial que Cézanne a voulu peindre, et voilà pourquoi ses tableaux donnent l’impression de la nature à son origine, tandis que les photographies des mêmes paysages suggèrent les travaux des hommes, leurs commodités, leur présence imminente.

.

| Comment définir les deux ordres ? À quel modèle renvoie l’ordre spontané ? Que peint le peintre ? Pourquoi peindre ne relève pas seulement d’une compétence technique ? |

Comparer ces différents tableaux :

Constituer un dossier sur la perspective à partir des documents qui suivent Daniel Arasse, dans ce quatrième entretien, revient sur l’invention de la perspective et son succès dans la peinture florentine à partir de 1420. Il insiste sur la dimension politique, idéologique et philosophique de ce bouleversement complet des scènes de représentationVies des peintres illustres Vasarihttps://fr.wikisource.org/wiki/Vies_des_peintres,_sculpteurs_et_architectes/tome_2/Masaccio_da_San-Giovanni MASACCIO DA SAN-GIOVANNI,peintre. Masaccio Adam et Eve chassés du paradis   Masolino, La Tentation d’Adam et Ève. Masolino, La Tentation d’Adam et Ève. |

| Alberti, au livre II de ce même Traité de la peinture, écrivait étrangement que « le plus grand travail du peintre n’est pas de faire un colosse mais une histoire. Dans le De Pictura Alberti développe pour la première fois les principes de la perspective linéaire qui vont révolutionner la peinture italienne de la Renaissance. |

Qu’est-ce qu’une impression ? Dégager plusieurs niveaux de signification.Que reproche Cézanne aux impressionnistes ? Aidez-vous de ce dossier en ligne : https://www.panoramadelart.com/hommeguitarepicasso |

Pourquoi s’éloigne-t-il de la perspective mathématique mais aussi des sensations ?

L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat - Wikipedia." https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Arriv%C3%A9e_d%27un_train_en_gare_de_La_Ciotat.

Entrée d’un train en gare de la Ciotat" (ciné-concert) - YouTube." 25 févr.. 2007, https://www.youtube.com/watch?v=v6i3uccnZhQ. Date de consultation : 18 juil.. 2022

"Entrée d’un train en gare de la Ciotat" (ciné-concert)

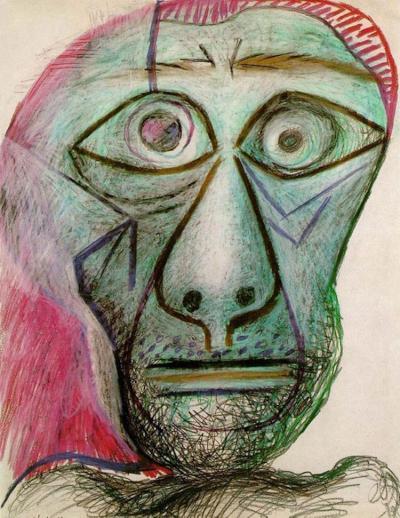

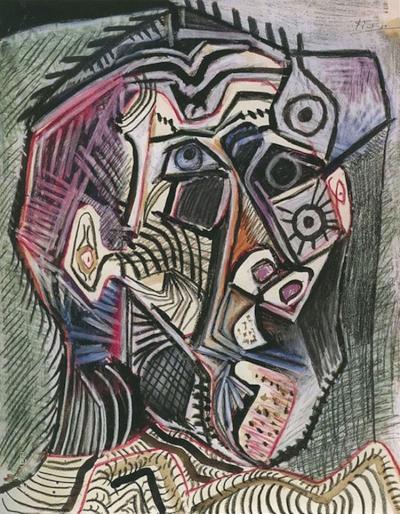

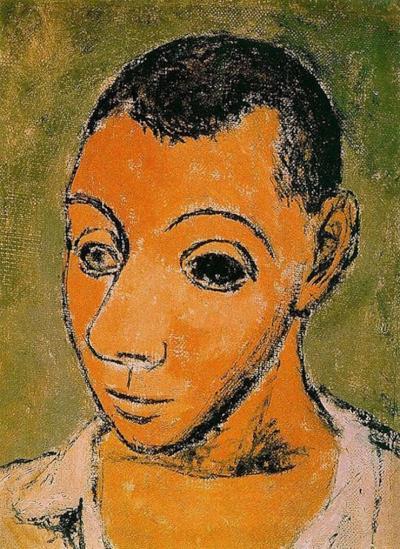

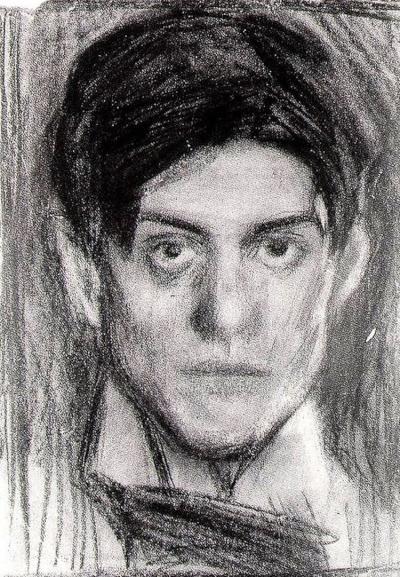

l’autoportrait de Picasso échappe-t-il à la représentation ?

Commenter les tableaux qui suivent. En quoi donnent-ils à voir la nature en train de se faire

Les recherches de Cézanne dans la perspective découvrent par leur fidélité aux phénomènes ce que la psychologie récente devait formuler. La perspective vécue, celle de notre perception n’est pas la perspective géométrique ou photographique : dans la perception, les objets proches paraissent plus petits, les objets éloignés plus grands, qu’ils ne le font sur une photographie, comme on le voit au cinéma quand un train approche et grandit beaucoup plus vite .qu’un train réel dans les mêmes conditions. Dire qu’un cercle vu obliquement est vu comme une ellipse, c’est substituer à la perception effective le schéma de ce que nous devrions voir si nous étions des appareils photographiques : nous voyons en réalité une forme qui oscille autour de l’ellipse sans être une ellipse.

Portraits de Madame Cézanne

Dans un portrait de Mme Cézanne, la frise de la tapisserie, de part et d’autre du corps, ne fait pas une ligne droite : mais on sait que si une ligne passe sous une large bande de papier, les deux tronçons visibles paraissent disloqués

,La table de Gustave Geffroy s’étale dans le bas du tableau, mais, quand notre œil parcourt une large surface, les images qu’il obtient tour à tour sont prises de différents points de vue et la surface totale est gondolée. Il est ; vrai qu’en reportant sur la toile ces déformations, je les fige, j’arrête le mouvement spontané par lequel elles se tassent les unes sur les autres dans la perception et tendent vers la perspective géométrique. C’est aussi ce qui arrive à propos des couleurs. Une rose sur un papier gris colore en vert le fond. La peinture d’école peint le fond en gris, comptant que le tableau, comme l’objet réel, produira l’effet de contraste. La peinture impressionniste met du vert sur le fond, pour obtenir un contraste aussi vif que celui des objets de plein air. Ne fausse-t-elle pas ainsi le rapport des tons ? Elle le fausserait si elle s’en tenait là. Mais le propre du peintre est dé faire que toutes les autres couleurs du tableau convenablement modifiées enlèvent au vert posé sur le fond son caractère de couleur réelle. De même le génie de Cézanne est de faire que les déformations perspectives par l’arrangement d’ensemble du tableau, cessent d’être visibles pour elles-mêmes quand on le regarde globalement et contribuent seulement, comme elles le font dans la vision naturelle, à donner l’impression d’un ordre naissant, d’un objet en train d’apparaître, en train de s’agglomérer sous nos yeux. De la même façon le contour des objets conçu comme une ligne qui les cerne n’appartient pas au monde visible mais à la géométrie,

Si l’on marque d’un trait le contour d’une pomme, on en fait une chose, alors qu’il est la limite idéale vers laquelle les côtés de la pomme fuient en profondeur. Ne marquer aucun contour, ce serait enlever aux objets leur identité. En marquer un seul, ce serait sacrifier la profondeur, c’est-à-dire la dimension qui nous donne la chose non comme étalée devant nous, mais comme pleine de réserves et comme une réalité inépuisable. C’est pourquoi Cézanne suivra dans une modulation colorée le renflement de l’objet et marquera en traits bleus plusieurs contours Le regard renvoyé de l’un à l’autre saisit un contour naissant entre eux tous comme il le fait dans la perception. Il n’y a rien de moins arbitraire que ces célèbres déformations, – que d’ailleurs Cézanne abandonnera dans sa dernière période, à partir de 1890 quand il ne remplira plus sa toile de couleurs et quittera la facture serrée des natures mortes.

Quelle différence y-a-t-il entre le trait et le dessin ( la ligne) ?

Le dessin doit donc résulter de la couleur, .si l’on veut que le monde soit rendu dans son épaisseur, car il est une masse sans lacunes, un organisme de couleurs, à travers lesquelles la fuite de la perspective, les contours, les droites, les courbes s’installent comme des lignes de force, le cadre d’espace se constitue en vibrant. « Le dessin et la couleur ne sont plus distincts, au fur et à. mesure que l’on peint, on dessine ; plus la couleur s’harmonise, plus le dessin se précise... Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude ». Cézanne ne cherche pas à suggérer par la couleur les sensations tactiles qui donneraient la forme et la profondeur.

Questions :

Qu’est-ce que la couleur apporte au tableau ?

A quoi s’oppose la couleur ?

En quoi la peinture est plus proche de la saisie du monde que la sculpture ou l’architecture ?