– L’utopie ou l’attention au détail. Entretien avec Pierre Macherey

Entretien avec Pierre Macherey, philosophe, par Pascal Sévérac (La Vie des Idées, www.laviedesidees.fr)

réalisation : David Bornstein. Montage : Thomas Grillot

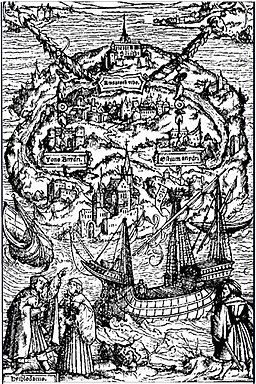

– L’Utopie de Thomas Morus, traduction nouvelle, par M. Victor Stouvenel, avec une introduction, une notice bibliographique et des notes par le traducteur Éditeur : Paulin (Paris)Date d’édition : 1842

– Campanella par Léon Blanchet,...Éditeur : F. Alcan (Paris),1920

Tommaso Campanella

– La Cité du Soleil OU IDÉE D’UNE RÉPUBLIQUE PHILOSOPHIQUE. DIALOGUE. Lavigne, 1844

– Mémoires de Propre-à-rien , par Jean Loyseau, cordonnier. Tome 1 Auteur : Geslin de Kersolon, Paul (1817-1888) Éditeur : C. Dillet (Paris) Date d’édition : 1873

– Joseph Déjacque, L’Humanisphère, utopie anarchique1859

– Pierre-Joseph Proudhon, Les Confessions d’un révolutionnaire

pour servir à l’histoire de la Révolution de Février , Garnier frères, 1851

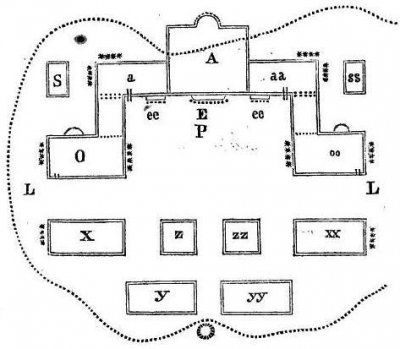

Plan d’un phalanstère selon Fourier

Articles

– Crignon de Oliveira Claire, Mercantilisme et utopie dans la « Préface » de L’Anatomie de la Mélancolie de Robert Burton , Revue de métaphysique et de morale 3/ 2003 (n° 39), p. 345-363

DOI : 10.3917/rmm.033.0345

Si l’on s’accorde à voir dans l’ouvrage du clergyman mélancolique Robert Burton paru en 1621 une sorte d’aboutissement et de consécration de la mode mélancolique, l’on a toutefois tendance à négliger le fait que l’anatomiste utilise le discours médical et la tradition mélancolique pour attirer l’attention de ses contemporains sur l’existence d’un désordre qui se manifeste, au niveau de la collectivité, par une crise religieuse, politique, sociale et économique. C’est sous le patronage de l’un des premiers représentants du courant mercantiliste que Burton se place pour justifier l’emploi de la notion de « mélancolie politique » : celui de Giovanni Botero. La lecture de la « Préface » de L’Anatomie de la Mélancolie permet de constater l’existence d’une forte convergence entre les méthodes et les analyses des premiers mercantilistes anglais et le diagnostic de Robert Burton sur la crise économique que traverse l’Angleterre de Jacques Ier. Comment expliquer alors la coexistence dans le même texte de ce discours économique qui propose des réformes concrètes pour remédier à une situation de crise et d’un discours utopique qui préconise une forme autoritaire et disciplinaire de pouvoir comme remède à la mélancolie politique tout en affirmant le caractère chimérique et irréalisable de tout changement radical ?

– Jean-Pierre Poly, L’amour et la cité de Dieu. Utopie et rapport des sexes au Moyen Âge, Clio. Histoire‚ femmes et sociétés (En ligne), 22 | 2005, mis en ligne le 09 novembre 2006

– Teissier Henri, La Cité de Dieu d’Augustin et de quelques autres , Études 10/ 2001 (Tome 395), p. 353-364

– Etudes sur la Renaissance : Renaissance et réforme : Erasme, Thomas Morus, Mélanchton (2e édition)/ par D. Nisard,...Éditeur : M. Lévy frères (Paris), Date d’édition : 1864

– La Réforme industrielle ou le Phalanstère : journal proposant la fondation d’une phalange, réunion de 1100 personnes associées en travaux de culture, fabrique et ménage dir. Charles Fourier, Éditeur : le Phalanstère (Paris), Date d’édition : 1832-1834

– Charles Fourier : sa vie et sa théorie (2e édition) / par Ch. Pellarin,...Éditeur : Librairie de l’Ecole sociétaire (Paris), Date d’édition : 1843

Idéalisme et matérialisme dans la conception de l’histoire : conférence de Jean Jaurès et réponse de Paul Lafargue, Éditeur : Impr. Spéciale, Date d’édition : 1895

– Polack Jean-Claude, La crise à l’épreuve de l’utopie , Chimères 2/ 2009 (N° 70), p. 159-194

DOI : 10.3917/chime.070.0159

– Ribeill Georges, De l’objet technique a l’utopie sociale , Réseaux 5/ 2001 (no 109), p. 114-144.

DOI : 10.3917/res.109.0114

Cette contribution entend dégager quelques facteurs fondateurs et structurants de l’imaginaire technologique de l’ingénieur civil tel qu’il rayonne au XIXe siècle : un ingénieur créatif, inven eur, spéculatif, souvent émancipé de toute orthodoxie académique, voué dans un milieu concurrentiel à l’autopromotion de ses projets intellectuels et réalisations matérielles. Pour cela, un échantillon représentatif de six ingénieurs à été retenu que, par leurs carrières et leurs inventions, l’on ne peut qualifier de marginaux dans leur milieu. L’examen de leurs œuvres aux statuts divers (livres, brochures à compte d’auteur, prospectus, etc.) révèle leur penchant, au nom de la « loi de l’irrépressible progrès » et en vertu de leur fécond inventivité – moteur gratuit, énergie ou matériau nouveau, etc. –, à défaire tout ce qui a été fait avant eux et à rebâtir une meilleure cité pour tous : du mieux au meilleur des mondes, le pas est vite franchi vers la nouvelle cité idéale promise. Si la construction utopique n’est pas toujours explicitement reconnue ou achevée, du moins constitue-t-elle en filigrane le penchant naturel, l’horizon asymptotique des spéculations de nos ingénieurs.

. Tellier : pour une civilisation du « tout à l’ammoniaque »

. Borie : une machine modeste pour ériger la ville moderne

. Oppermann : des équipements urbains originaux pour faciliter la vie quotidienne

. Le grand bazar « tout électrique » de Trouvé

. Girard ou l’hydraulique acharnée en faveur d’un mode de locomotion révolutionnaire

. De Mouchot à Pifre : de l’art d’accommoder le soleil en source d’énergie généreuse, gratuite et sans danger

. La quête impérative du mieux

. Des morphologies variées : du mieux au meilleur des mondes

. Résistances sociales et dépassement par l’utopie

– Ricœur Paul. L’idéologie et l’utopie : deux expressions de l’imaginaire social. In : Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°2, 1984. pp. 53-64. doi : 10.3406/chris.1984.940

Pdf

– Zhang Yinde, Utopie et anti-utopie : le cas de Ge Fei , Rue Descartes 2/ 2011 (n° 72), p. 69-80

– Aubert Didier, Photographie et utopie industrielle : Pittsburgh au début du xxe siècle , Revue française d’études américaines 3/ 2001 (no89), p. 33-42

– Payot Daniel, Messianisme et utopie : la philosophie et le « possible » selon T. W. Adorno , Tumultes 2/ 2001 (n° 17-18), p. 179-205

URL :.

DOI : 10.3917/tumu.017.0179

– Approches de l’ Utopie Revue Diogène, n° 209, 2005/1 Éditeur : P.U.F. ISBN : 9782130550488, ISSN : 0419-1633

– Michon Pascal, Rythme et utopie chez Marcel Mauss , Revue du MAUSS 2/ 2006 (no 28), p. 449-463

DOI : 10.3917/rdm.028.0449

Charbit Yves, La Cité platonicienne : histoire et utopie , Population 2/ 2002 (Vol. 57), p. 231-260

DOI : 10.3917/popu.202.0231

Depuis Malthus, plusieurs commentateurs ont relevé, dans l’œuvre de Platon, des indications quantitatives qui les ont conduits à le considérer comme un précurseur de la pensée démographique. Cet article montre que cette interprétation se heurte à plusieurs contradictions entre le texte des Lois et celui de la République et que la cohérence profonde de la pensée de Platon ne peut être mise en évidence au niveau démographique. La fascination pour les mathématiques et l’influence pythagoricienne doivent d’abord être prises en compte.

Mais surtout c’est la Cité, à la fois modèle utopique idéal et construction sociale concrète, qui fournit la clé de la pensée « démographique » de Platon. Confronté au problème fondamental du pouvoir et de la justice, la solution qu’il propose est de rétablir l’harmonie entre la Cité, en tant qu’entité politique, et les citoyens qui la composent. Mais cette démarche philosophique est complétée par une polémique hostile à la démocratie, responsable selon lui de la décadence d’Athènes. La philosophie et l’histoire politique de la Grèce des IVe et Ve siècles av. J.-C. sont donc essentielles pour comprendre le sens de ces mesures, qualifiées à tort de démographiques et d’eugéniques, suspectées de relever d’une pensée totalitaire, alors qu’elles renvoient à une conception de l’homme bien différente de la nôtre.

– Morel Anne-Rozenn, Le principe de fraternité dans les fictions utopiques de la Révolution française , Dix-huitième siècle 1/ 2009 (n° 41), p. 120-136

DOI : 10.3917/dhs.041.0120

– Remy, Jean. Chapitre 1 - Visée utopique et contraintes pratiques In : Louvain-la-Neuve, une manière de concevoir la ville : Genèse et évolution . Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2007 ISBN : 9782875581808.

– Tournier, Maurice. Utopie, ce lieu de tous et de personne In : Propos d’étymologie sociale. Tome 2 : Des mots en politique. Lyon : ENS Éditions, 2002. ISBN : 9782847884296.

– Tournier, Maurice. Du grand jour au grand soir In : Propos d’étymologie sociale. Tome 1 : Des mots sur la grève. Lyon : ENS Éditions, 2002. ISBN : 9782847884289.

– Georges Labica, Le marxisme entre socialisme et utopie

Il s’agit de revenir sur la complexité des rapports entre le marxisme (tout d’abord chez Marx et Engels) et la pensée utopique, dans l’enjeu même d’une définition critique du socialisme.

– Saint-Simon, socialiste et utopiste ?

03/07/2018